Be Bop Rompはファッツ・ナヴァロのアルバム「1947-1949」の13曲目に収録されているビバップ曲です。

メロディ、ベースライン、ピアノコンピングの順番でコピーし、リードシートを作っていきます。

音源を聴きながら作りかたを追ってみてください。

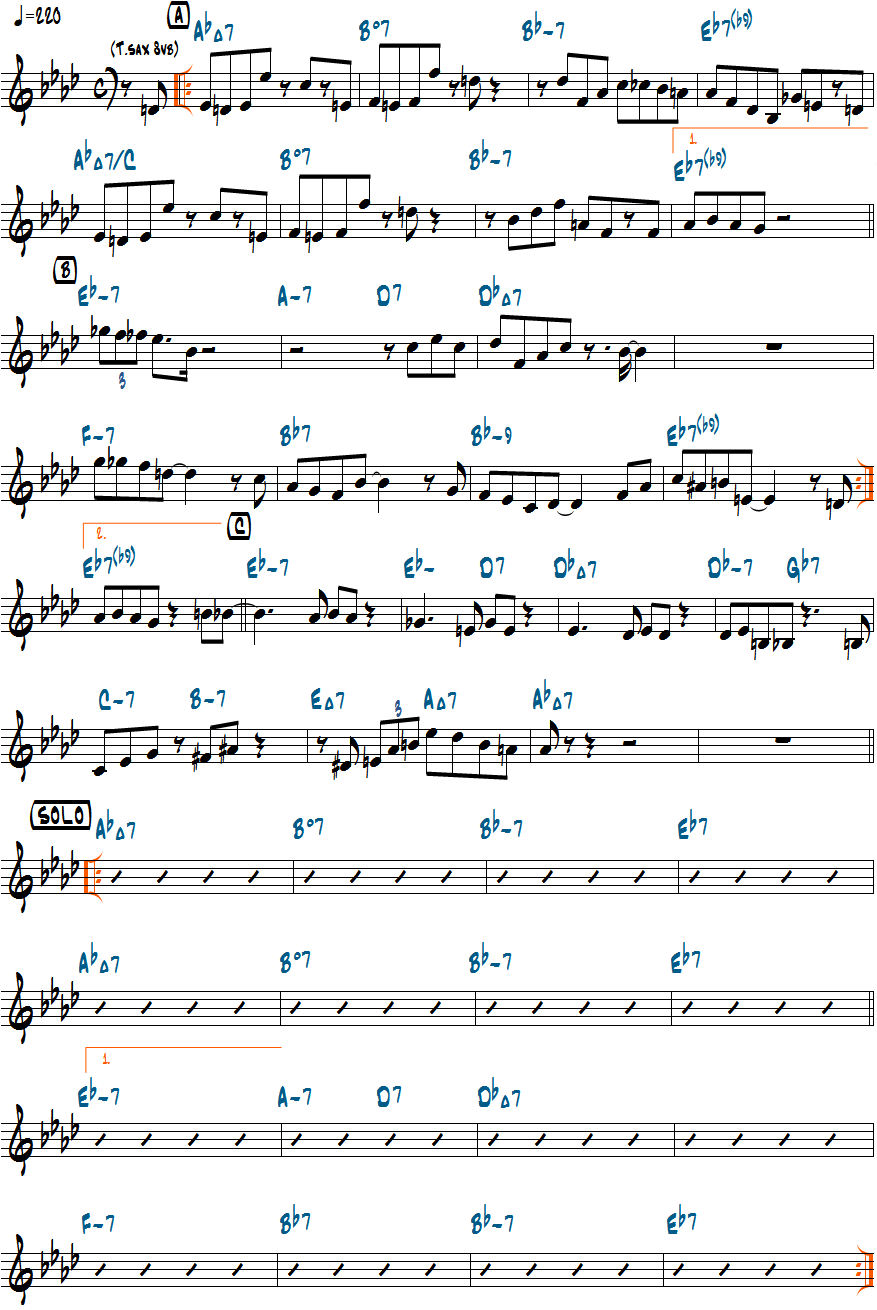

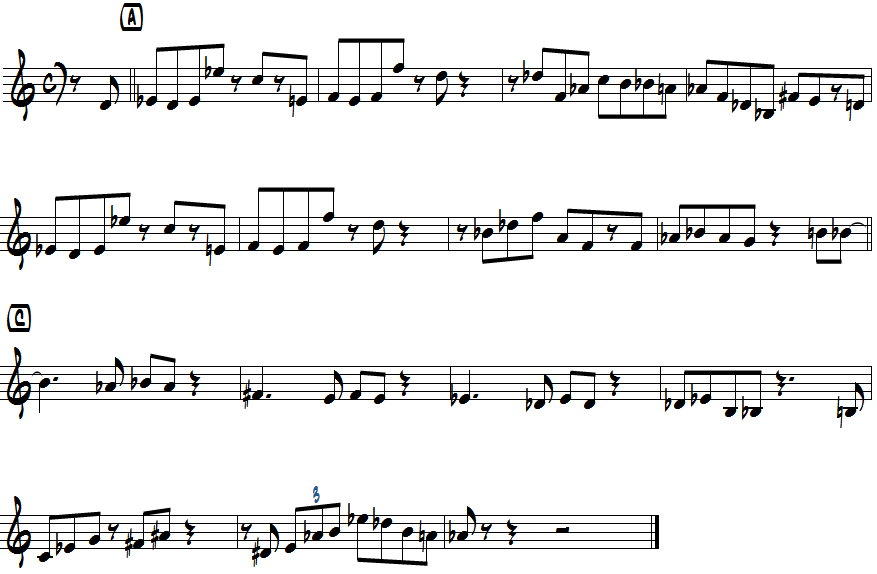

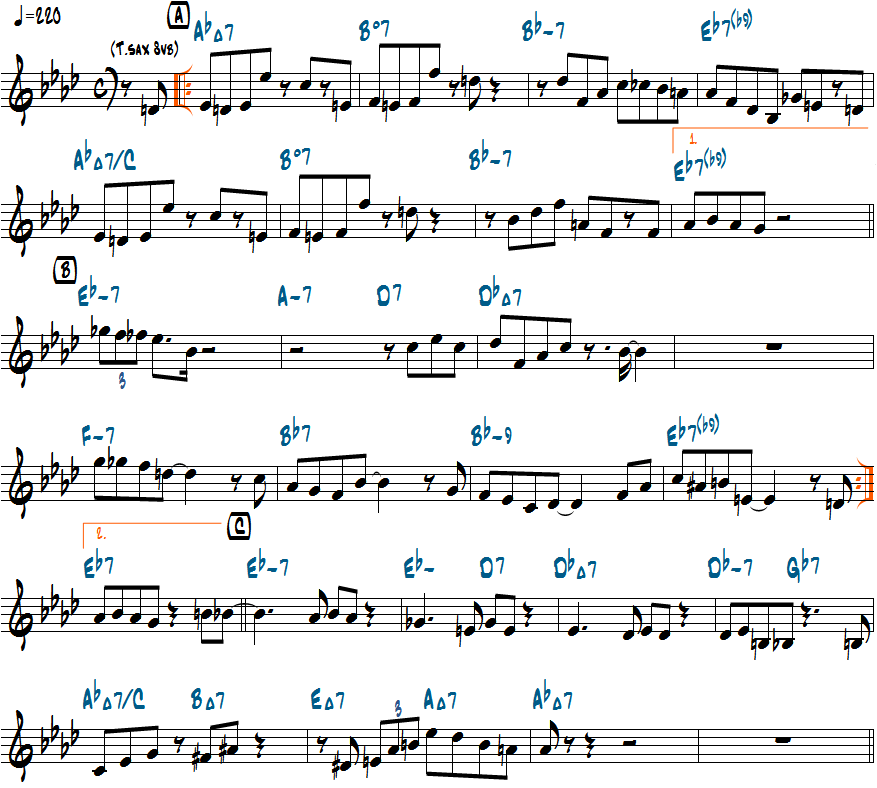

Be Bop Rompリードシート

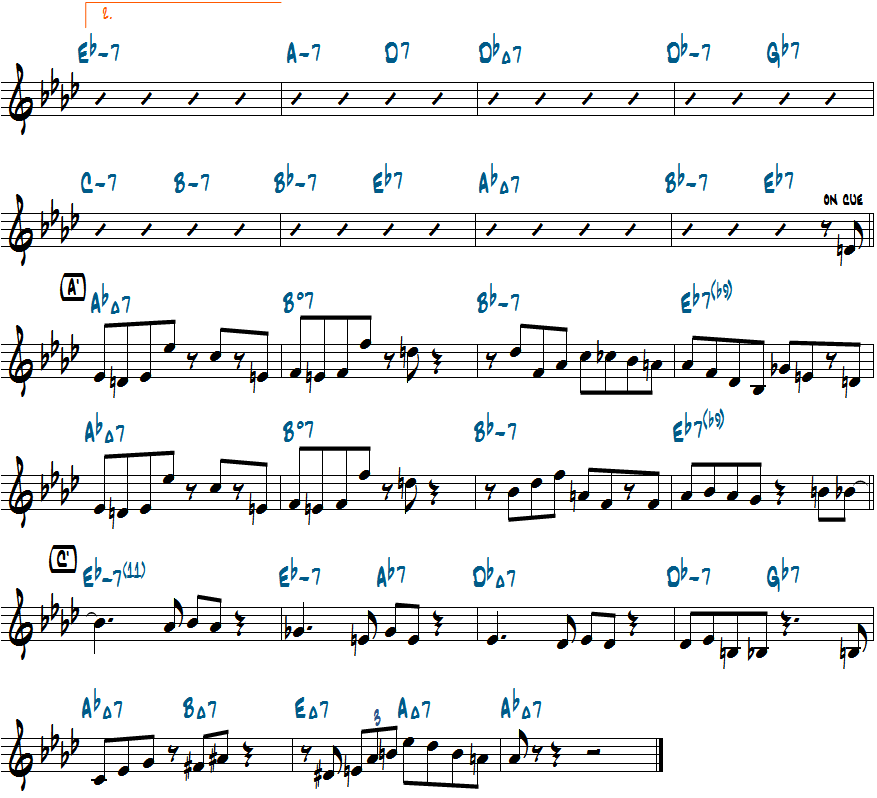

Be Bop Rompのサイズ

リードシート作りを始める前に、楽曲の全体像を軽くスケッチしましょう。

- テーマ A-B-A-C

- ソロセクション A-B-A-C

- 後テーマ A-C

メロディをコピーする

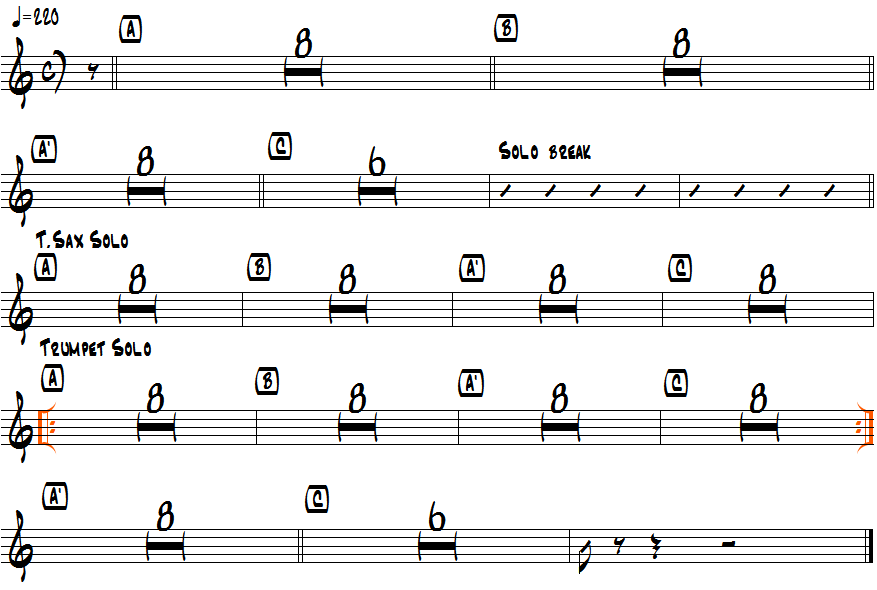

前テーマ・メロディ

トランペットのオクターブ下をテナーサックスが吹くユニゾンメロディになっています。

楽譜はトランペットをメインに書いているので、テナーサックスがオクターブ下を弾くという意味の(T.sax 8vb)を記譜。

また2回目の[A]は1回目と同じなのでリピート記号を使っています。

後テーマ・メロディ

後テーマの[A][C]は前テーマの[A][C]と全く同じメロディになっています。

ベースラインをコピーする

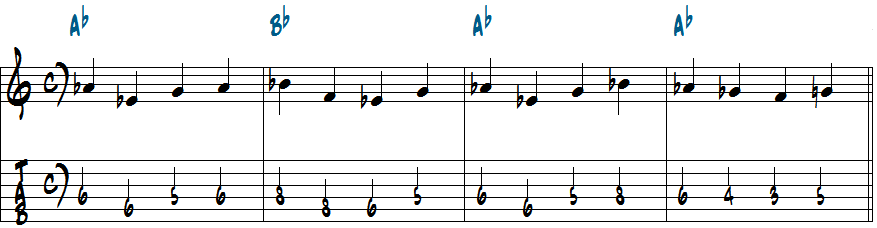

ベースがコードのルートを弾かないことも想定しつつ、1拍目の音をコードネームして書いておきます。

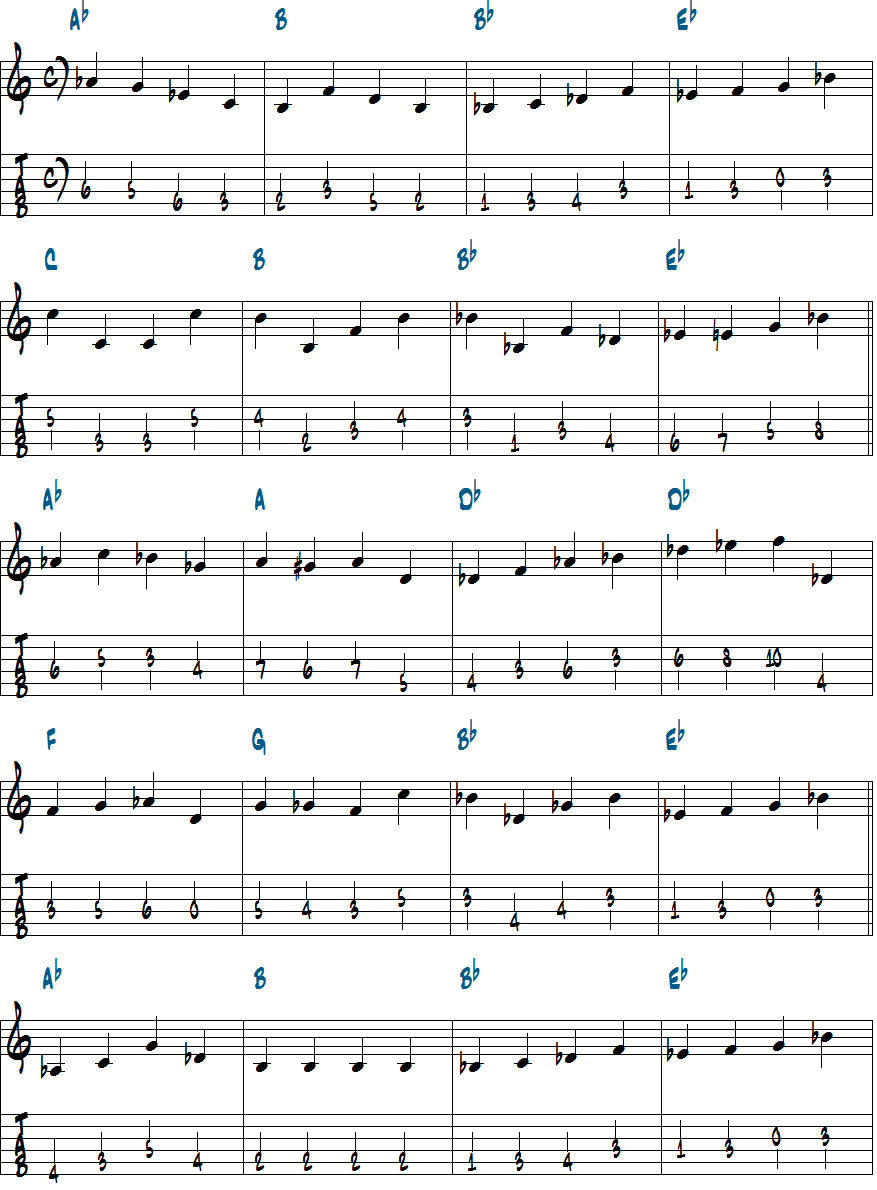

前テーマ・ベースライン

後テーマ・ベースライン

テーマからソロセクションに入るとき2小節のソロブレイクが入ります。この箇所のコード進行はソロセクションをコピーしておきます。

ソロセクションの[C]後半のベースライン

ベースラインからだけでもさまざまな仮説が立てられます。

- Abから始まりAbで終わるのでキーはAb

- Bb-EbはAbキーのIIm7-V7

- BはbIIIdim

ある程度コード進行を想定しておくと、ピアノのコピーが楽になります。

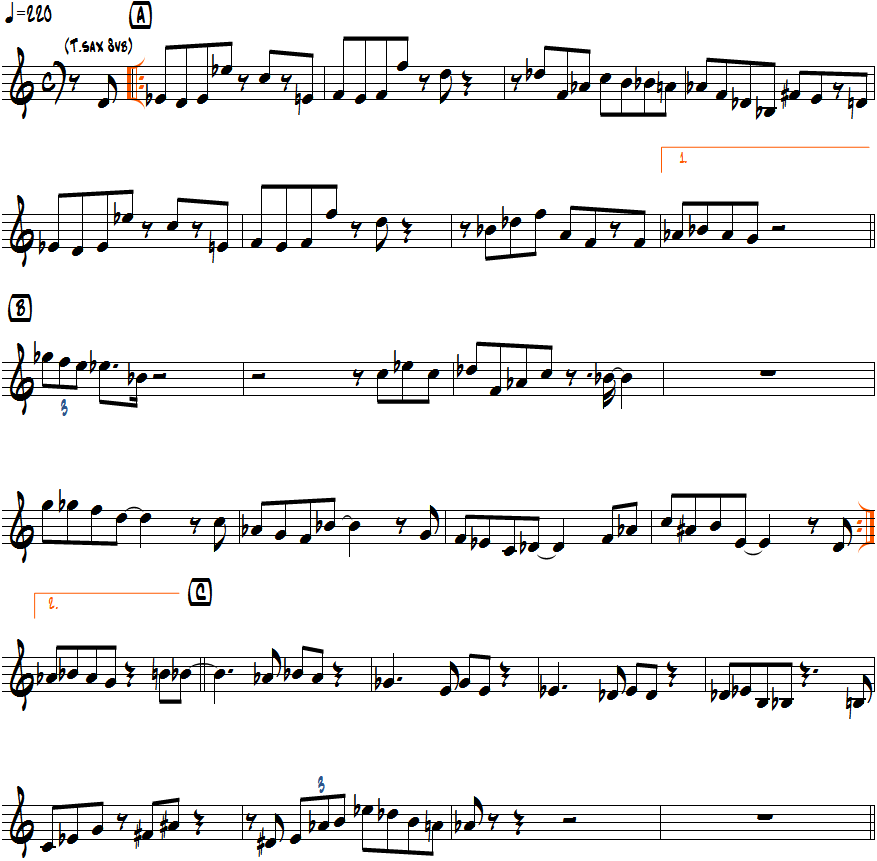

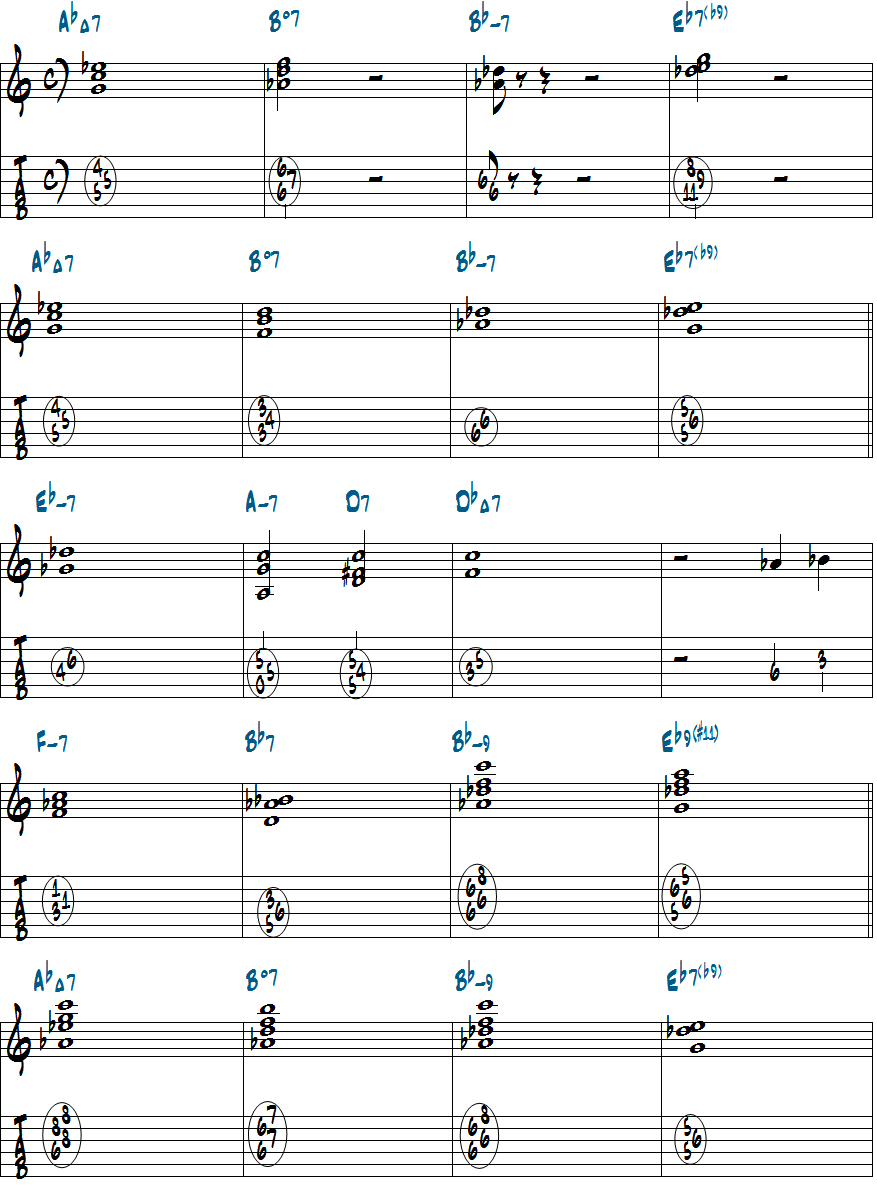

ピアノのコンピングをコピーする

ピアノのヴォイシングはギターでは弾きづらいことが多いので、完コピではなくアレンジしていきます。

コードネームは、コピーしておいたベースラインと照らし合わせながら書きます。

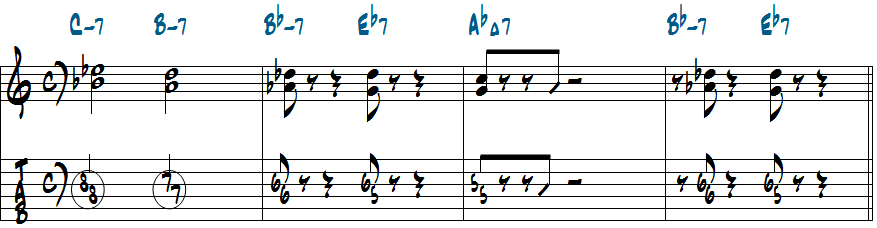

前テーマピアノコンピング

後テーマピアノコンピング

ソロセクション[C]後半のピアノコンピング

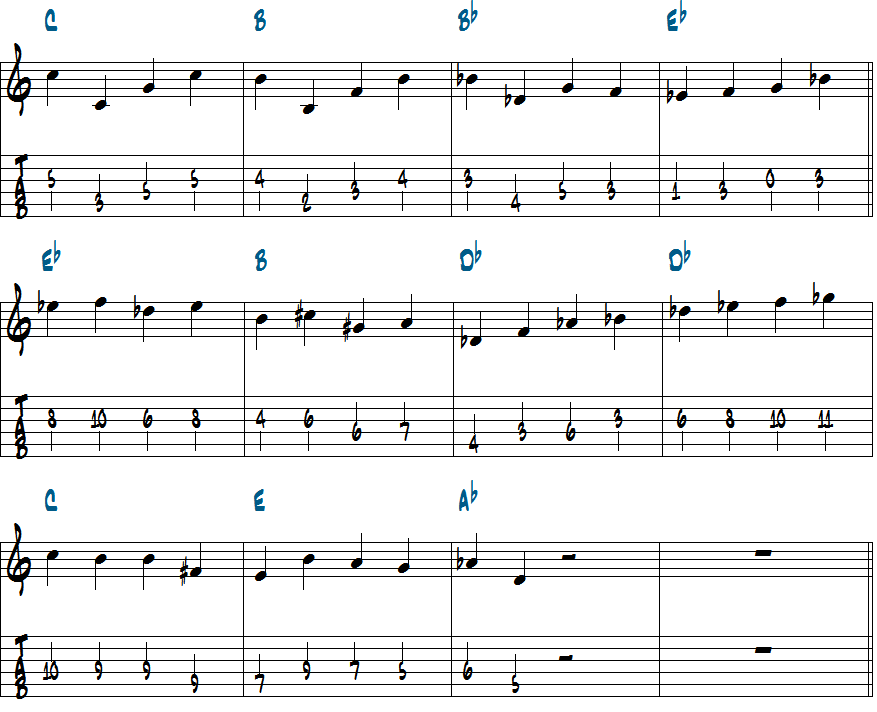

ピアノのコンピングからキーAbが確定しました。

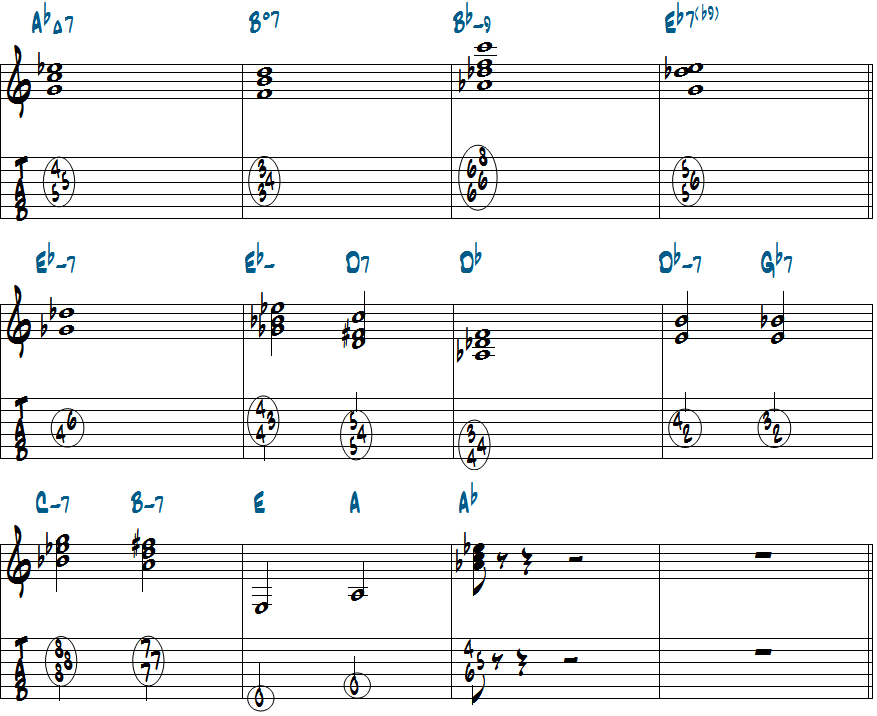

後テーマ最後のコード進行

AbM7-BM7-EM7-AM7-AbM7はI-VI-II-V-Iからリハモして出来たコード進行です。

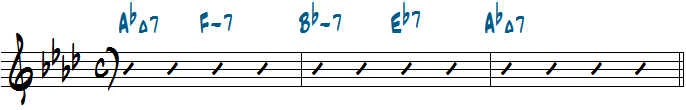

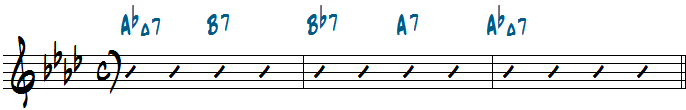

もとになるI-VI-II-V-I

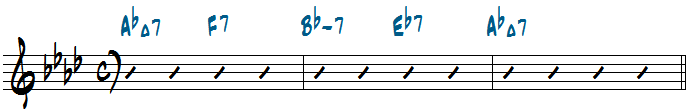

2小節目Bbm7への解決感を強くするためFm7をF7にリハモ。

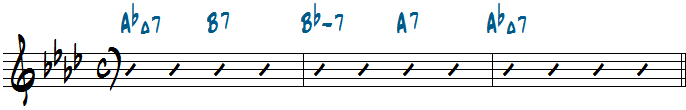

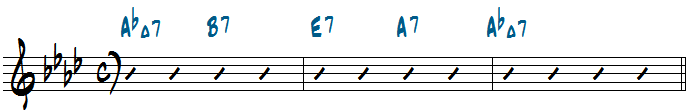

F7とEb7をそれぞれB7、A7の裏コードにリハモ。

裏コードは同じトライトーン(3度とb7度の音程)を持つドミナントコードを指します。

F7の3度とb7度はA音とEb音。

B7の3度とb7度はD#(Eb)音とA音。

どちらも同じトライトーンなのでリハモすることができます。

2小節目A7に進みたくさせるためBbm7をBb7にリハモ。

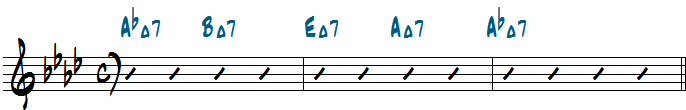

Bb7を裏コードのE7にリハモ。

ドミナントは響きが強力なので、それを和らげるためにメジャーセブンスコードにリハモ。

リハモを経てI-VI-II-V-IがBe Bop Rompで使われているコード進行なります。

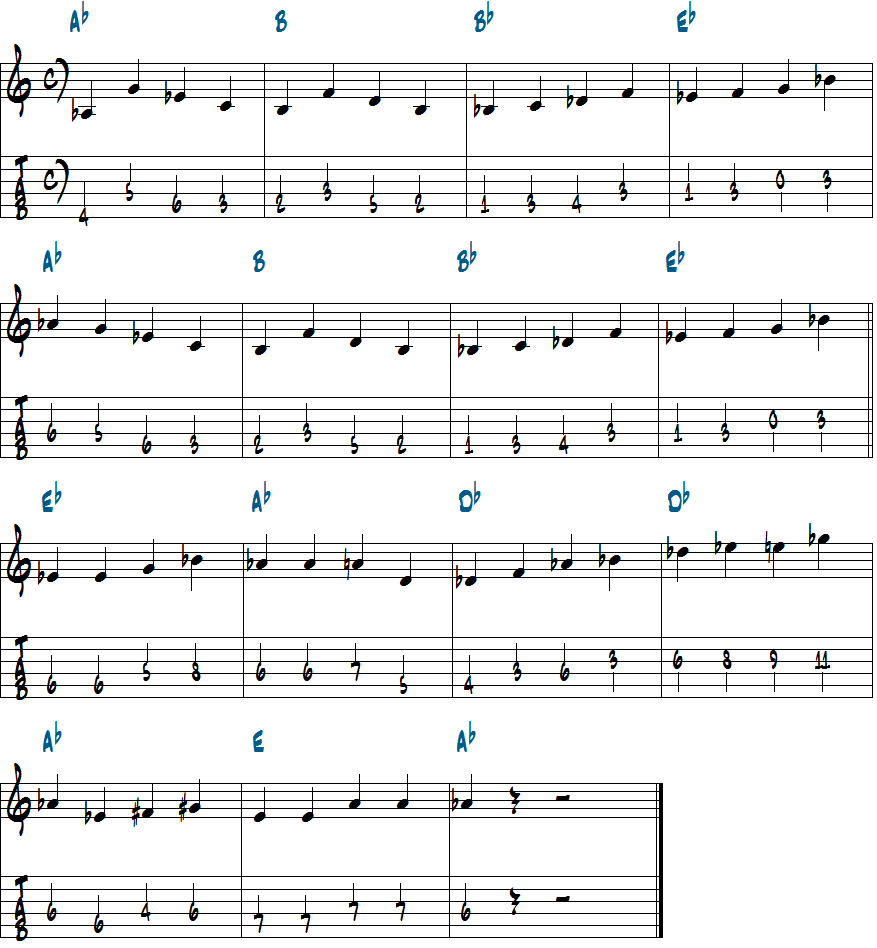

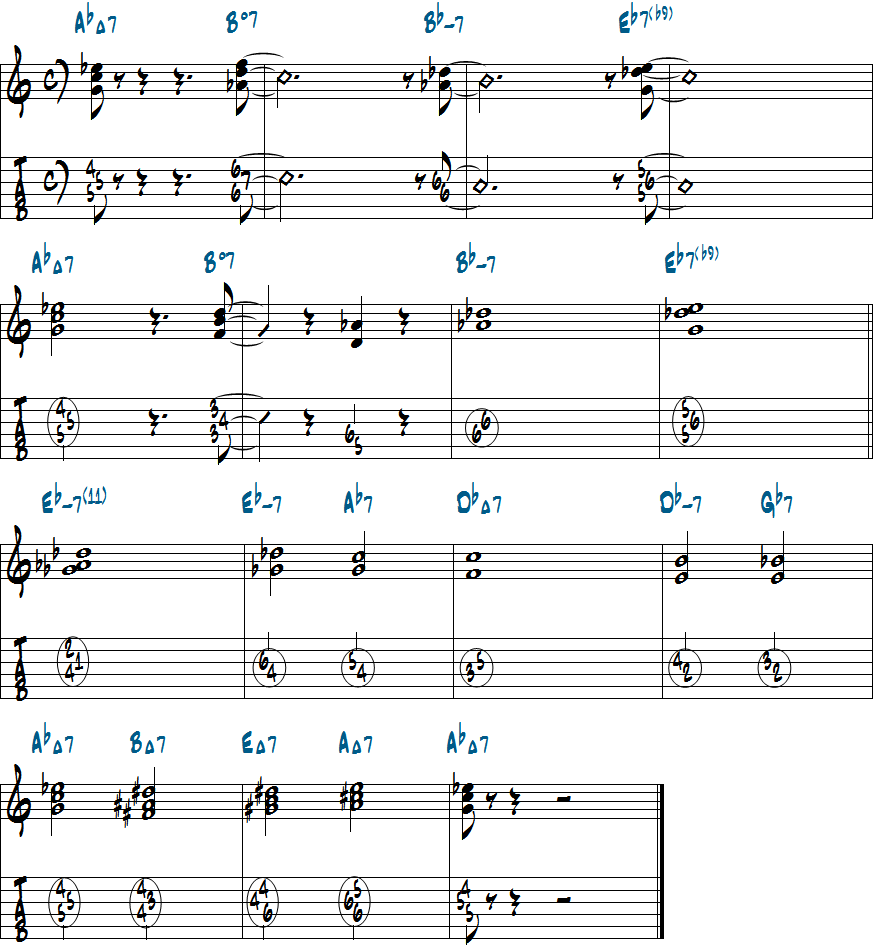

ベースとピアノを合わせてコードネームを付ける

コピーしたメロディにAbメジャーの調号を加えコードネームを付けましょう。

[A]5小節目はCm7と表記することもできますが、AbM7の雰囲気を出したかったのでAbM7/Cとしています。

ソロセクション用のコード進行を別に書く場合は、メロディのコードネームを細かく表記しておくと再現度が増します。

リードシートを1ページで収めたい場合は、ソロセクションと共用できるようにシンプルなコードネームで書くのがおすすめです。

後テーマにもAbメジャーの調号を加えコードネームを付ければリードシートの完成です。

アルバム『1947-1949』

現在アルバムの入手は困難ですが、各配信サイトで聴くことができます。