ウォーキングベースが弾けると、2つのメリットがあります。

- ベースラインからコード進行を推測できる

- ギターだけで練習用カラオケを作れる

ここではルートを使ったシンプルなウォーキングベースから、ペダルポイント、テンションを使ったものまでを紹介していきます。

ウォーキングベースのサウンド

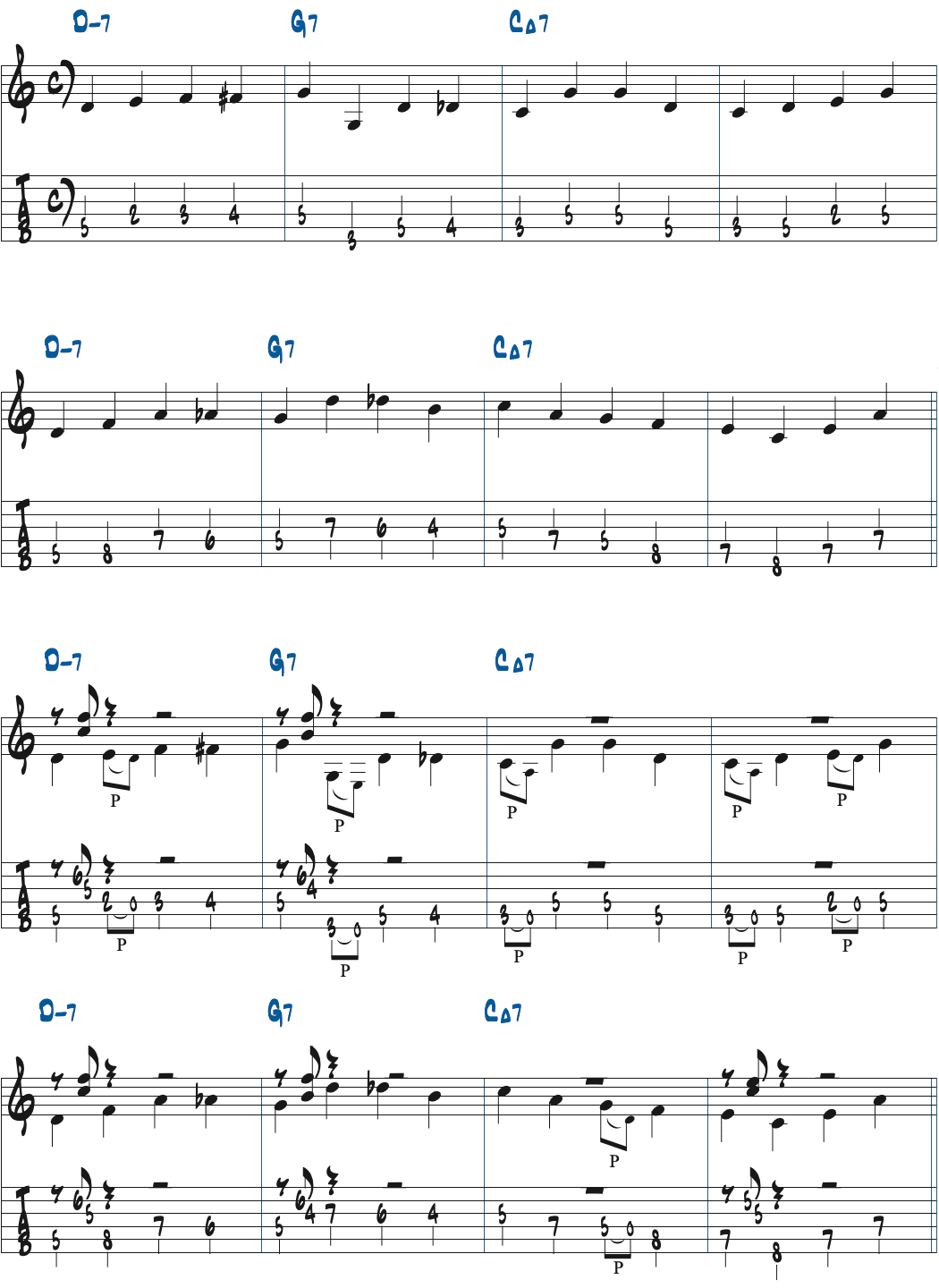

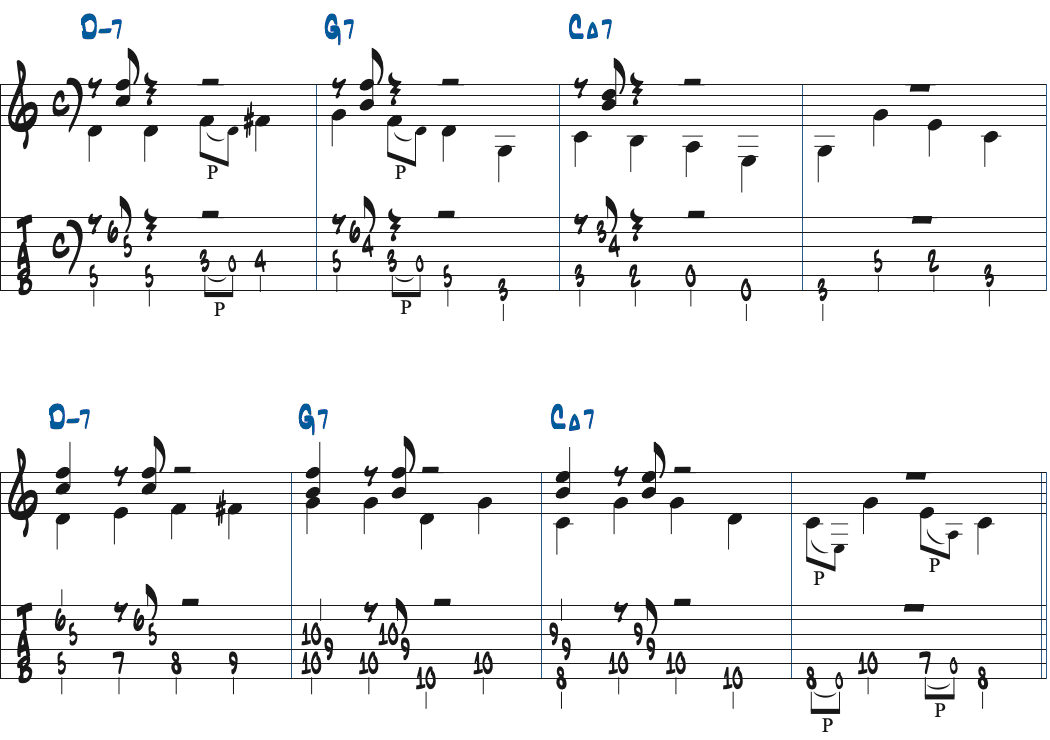

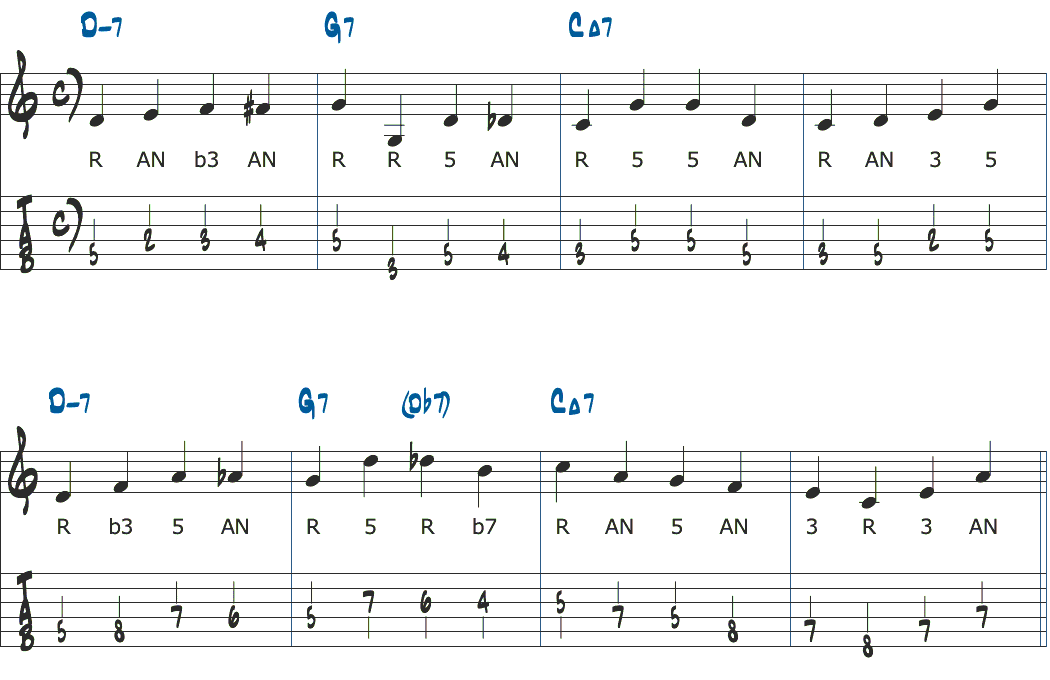

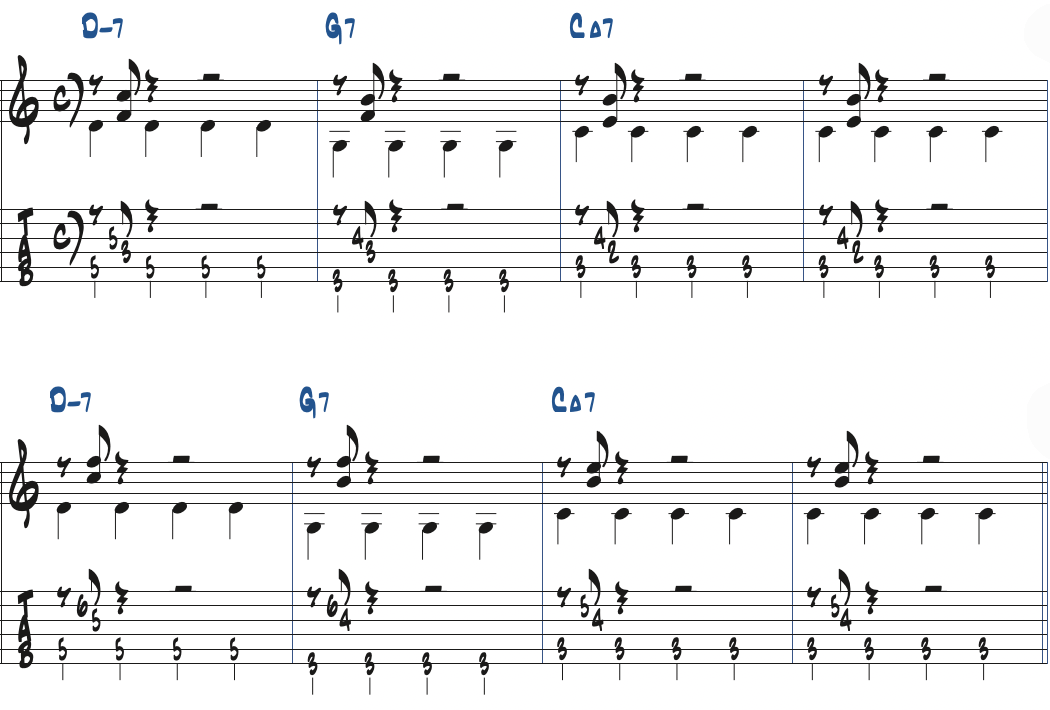

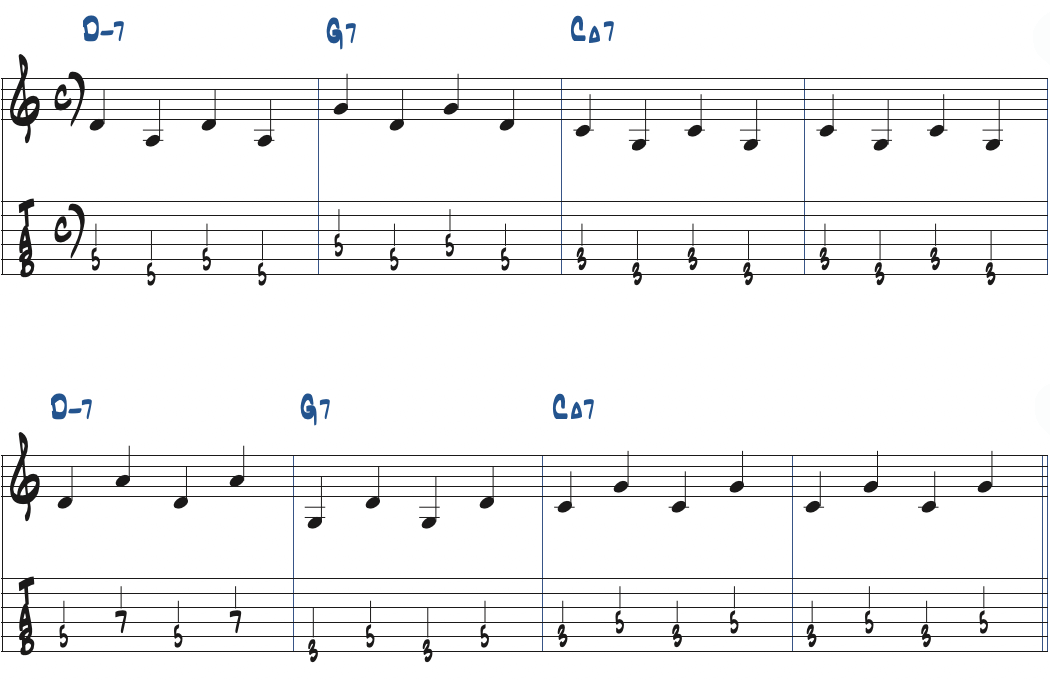

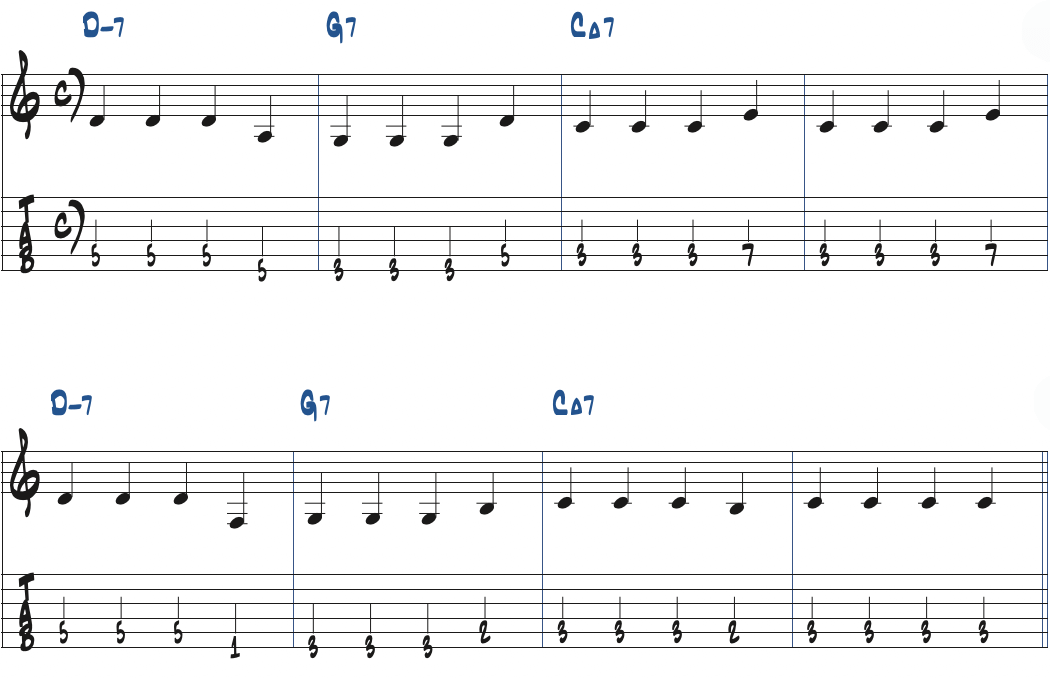

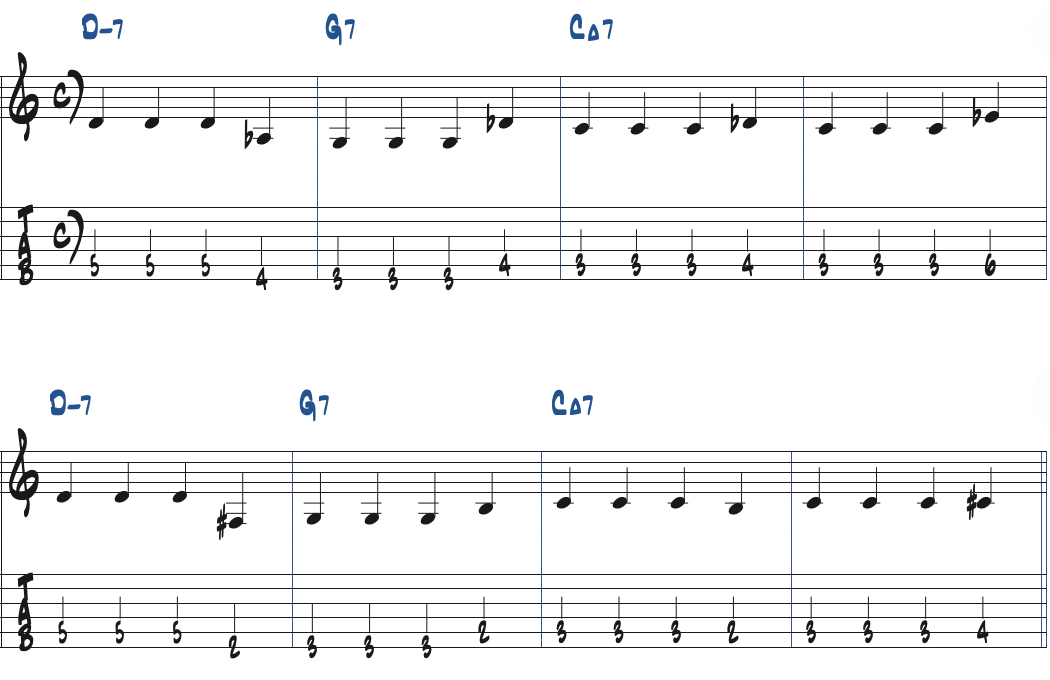

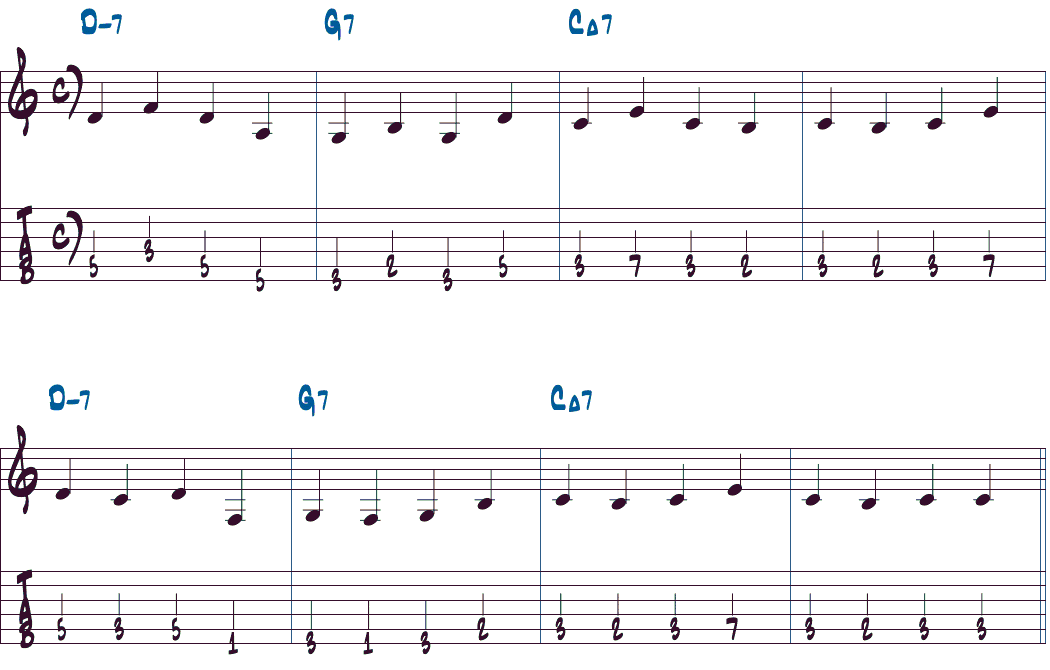

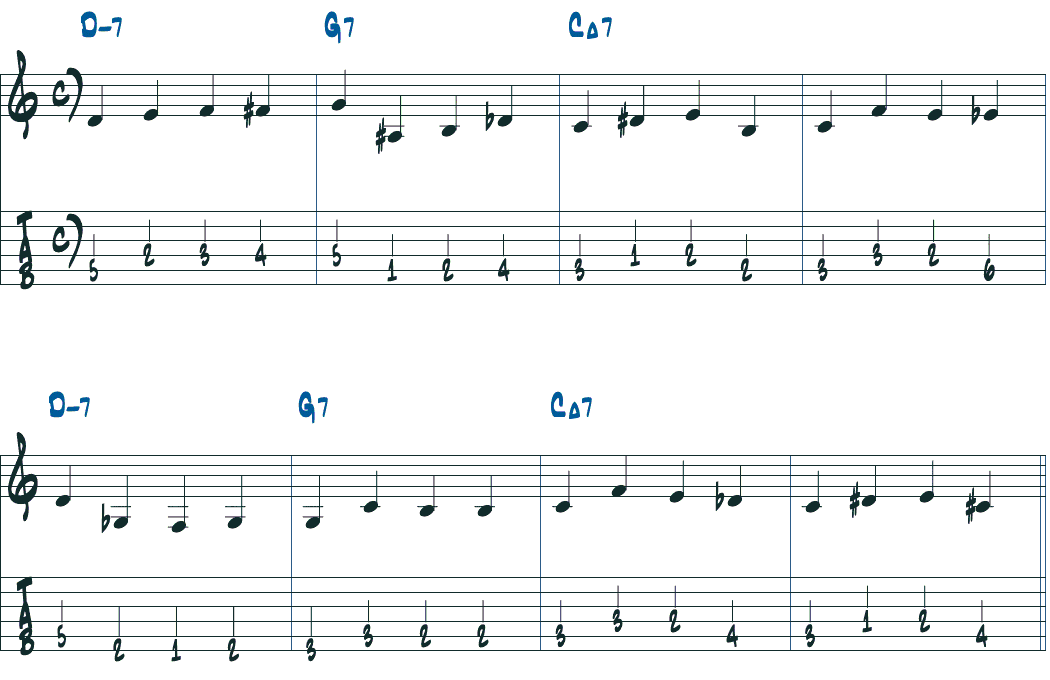

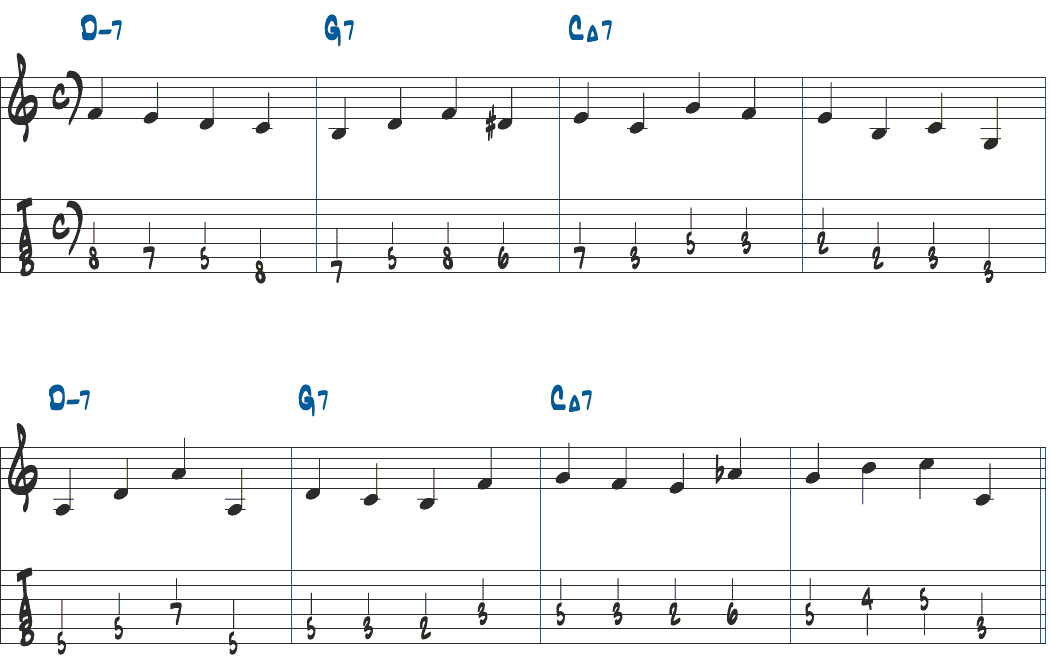

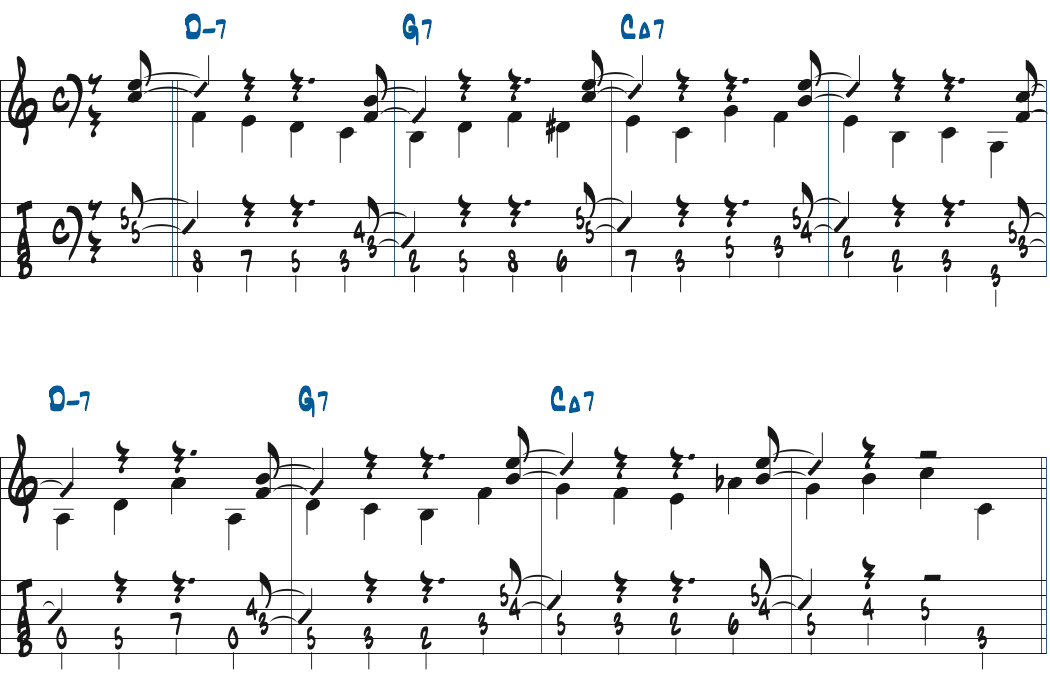

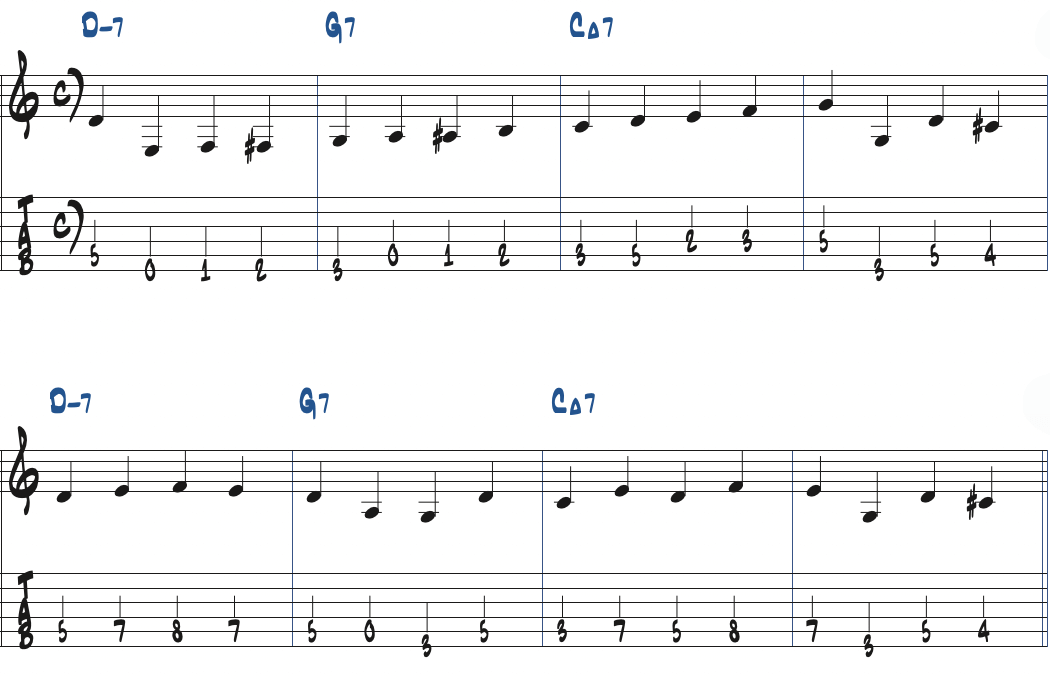

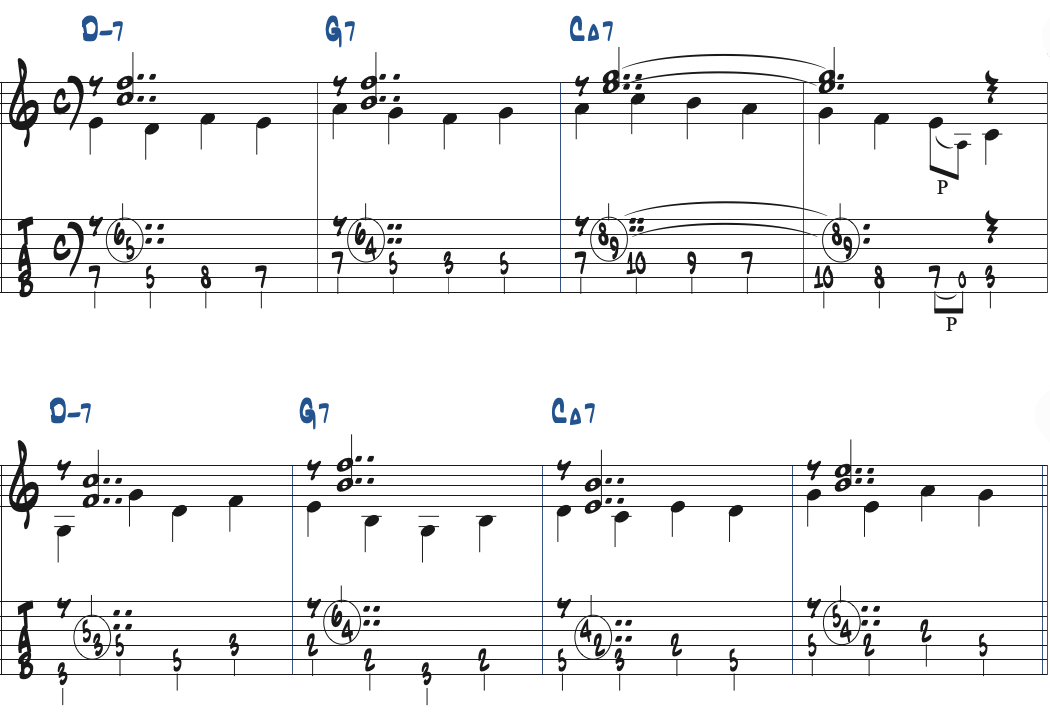

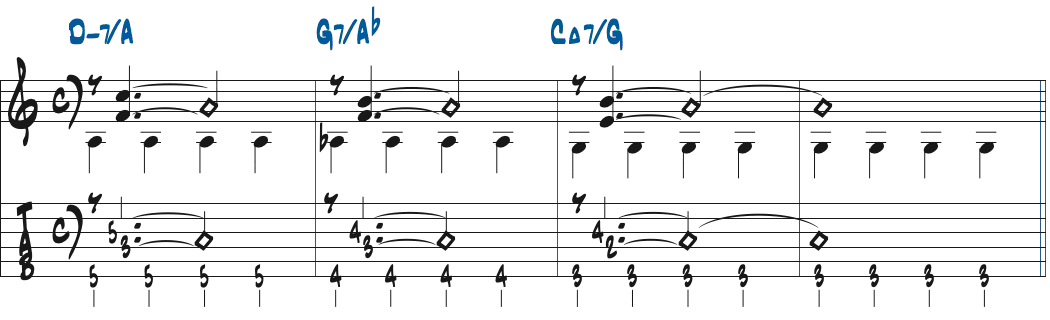

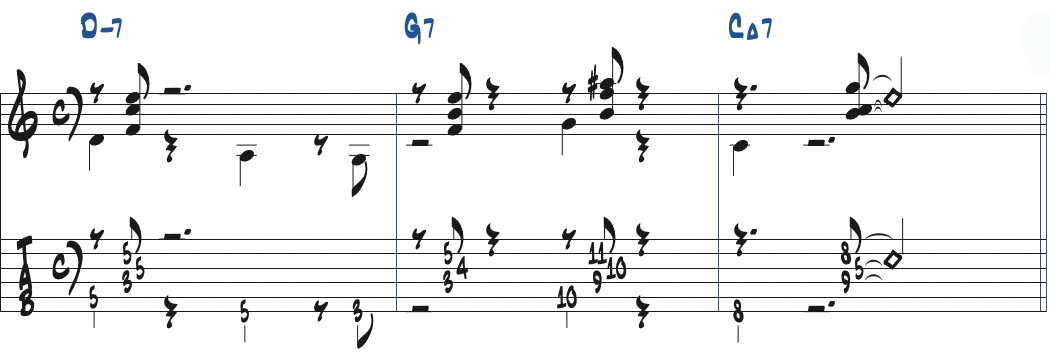

Cメジャーキーの II – V – I (Dm7-G7-CMa7)を例に、どんな響きになるか弾いてみましょう。

前半はウォーキングベースのみ、後半は同じベースラインにコードとゴーストノート(開放弦へのプリング)を加えた例です。コードヴォイシングに決まりはありませんが、コードを特徴づける3度と7度がよく使われます。

ピッキングにはピックを使わず、右手の親指でベースライン、残り3本(人差し指、中指、薬指)でコードを弾きます。

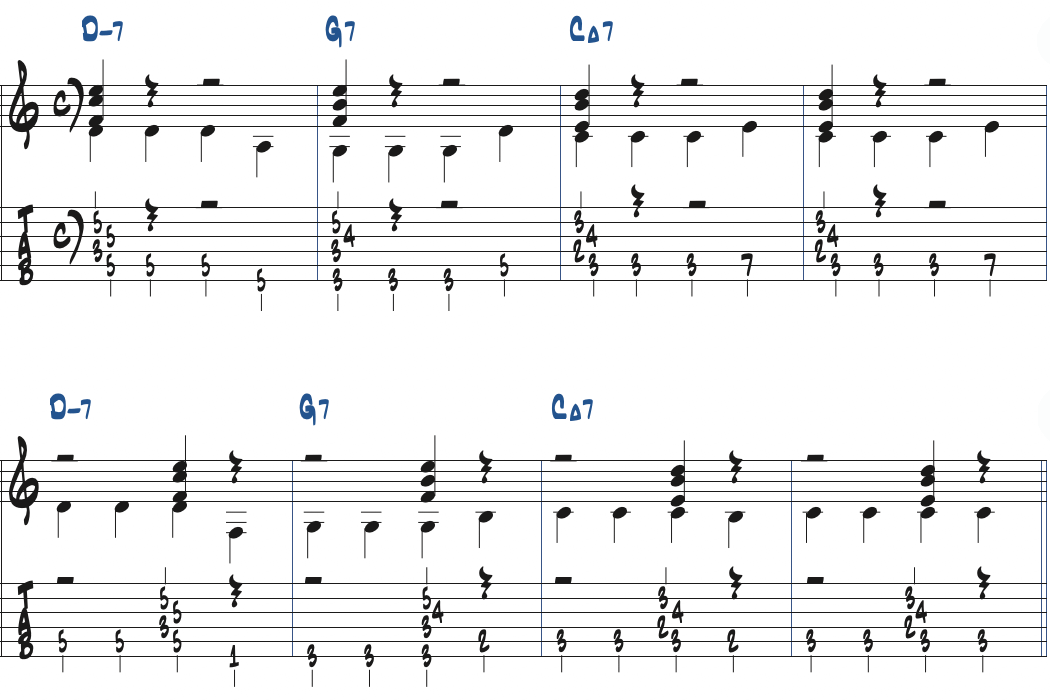

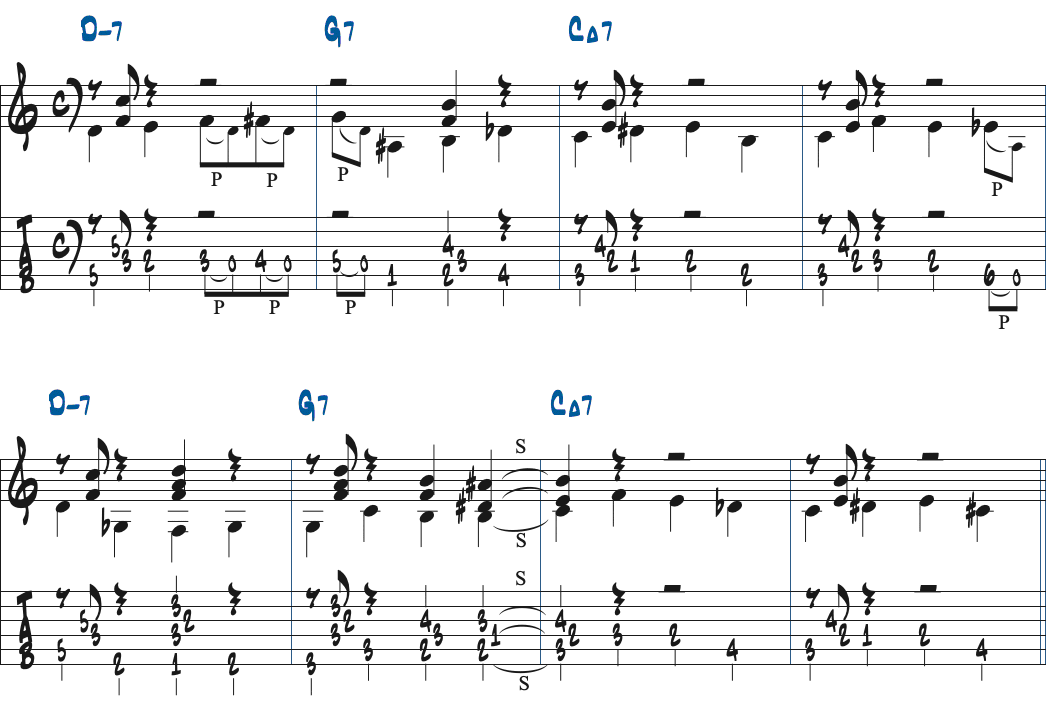

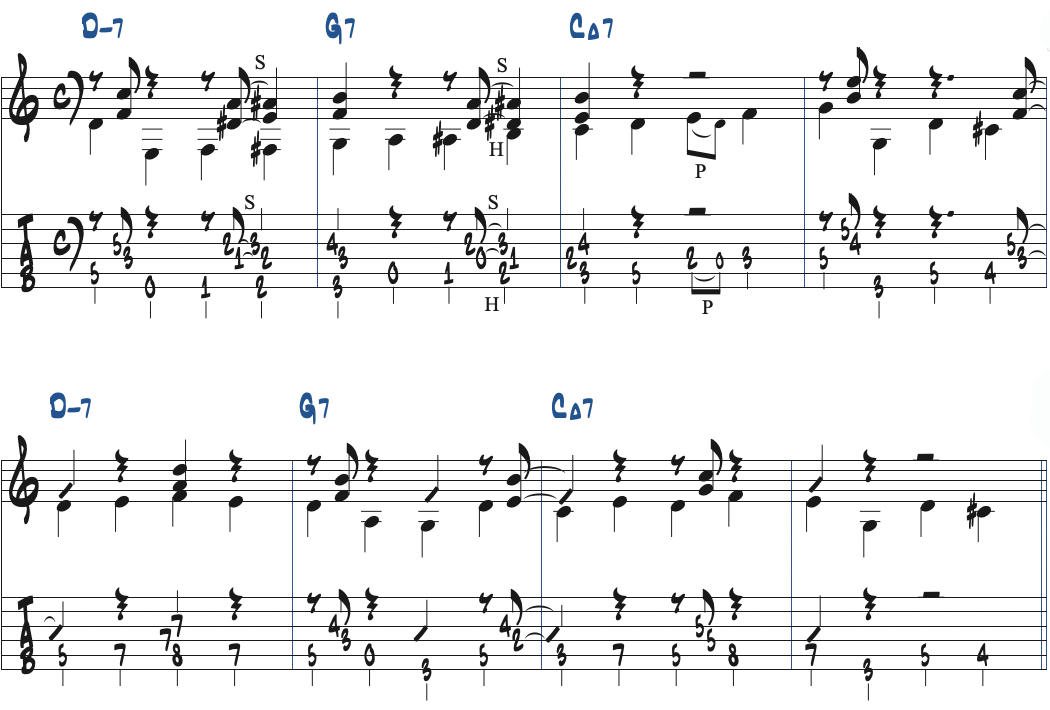

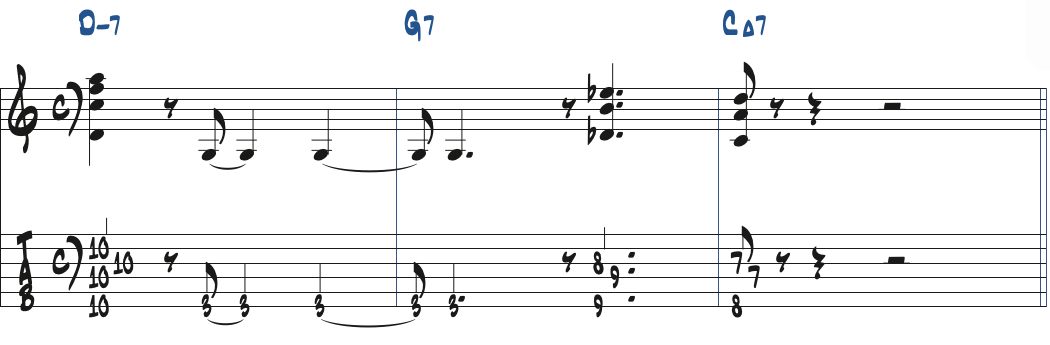

コードのリズムに変化をつけることもできます。次の譜例は、1〜3小節目が1拍目ウラ、5〜7小節目が1拍目アタマと2拍目ウラにしています。

各拍の役割と分析

ウォーキングベースの各拍には役割があり、よく使われる音が決まっています。

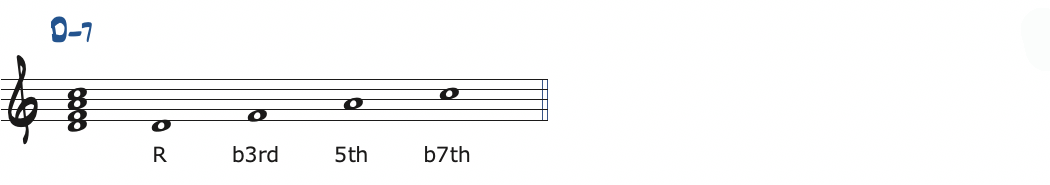

これが基本の役割になります。まずは各コードのコードトーンを覚えておきましょう。

Dm7のコードトーン

G7のコードトーン

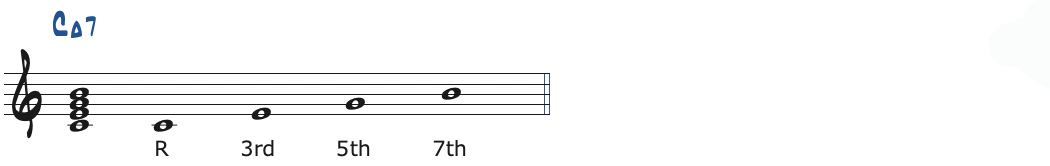

CMa7のコードトーン

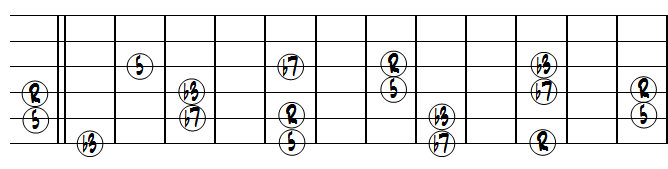

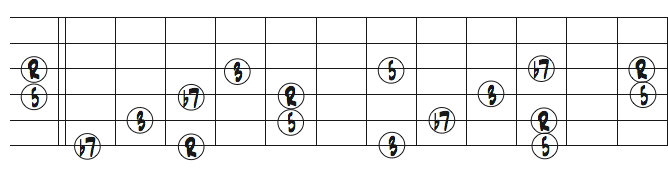

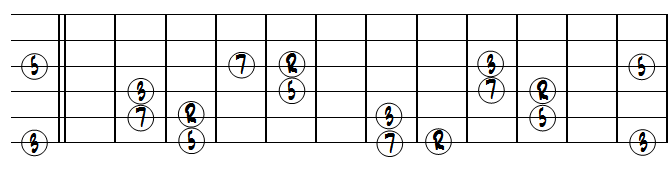

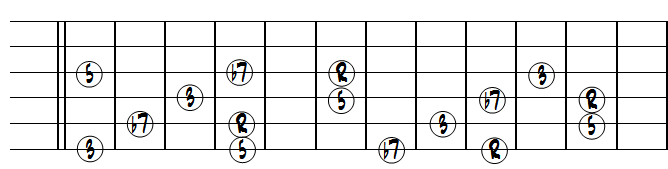

ベースラインに使う6~3弦の配置をまとめました。

Dm7コードトーンダイアグラム

G7コードトーンダイアグラム

CMa7コードトーンダイアグラム

各拍の役割とコードトーンを覚えたら、最初に弾いたウォーキングベースの各音を分析してみましょう。アプローチノートはANと表記します。

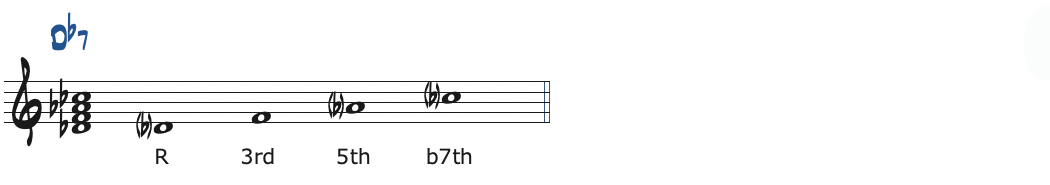

6小節目の3~4拍目はG7の裏コードDb7のコードトーンです。裏コードはウォーキングベースでもよく使われるので、コードトーンを覚えておきましょう。

Db7のコードトーン

Db7コードトーン

6ステップで作るウォーキングベース

ウォーキングベースの各拍の役割を覚えて分析できるようになったら、実際に作っていきましょう。まずは基本となるルート弾きからです。

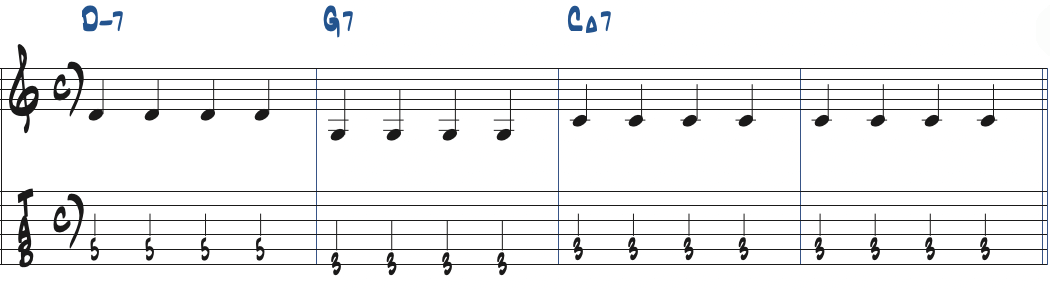

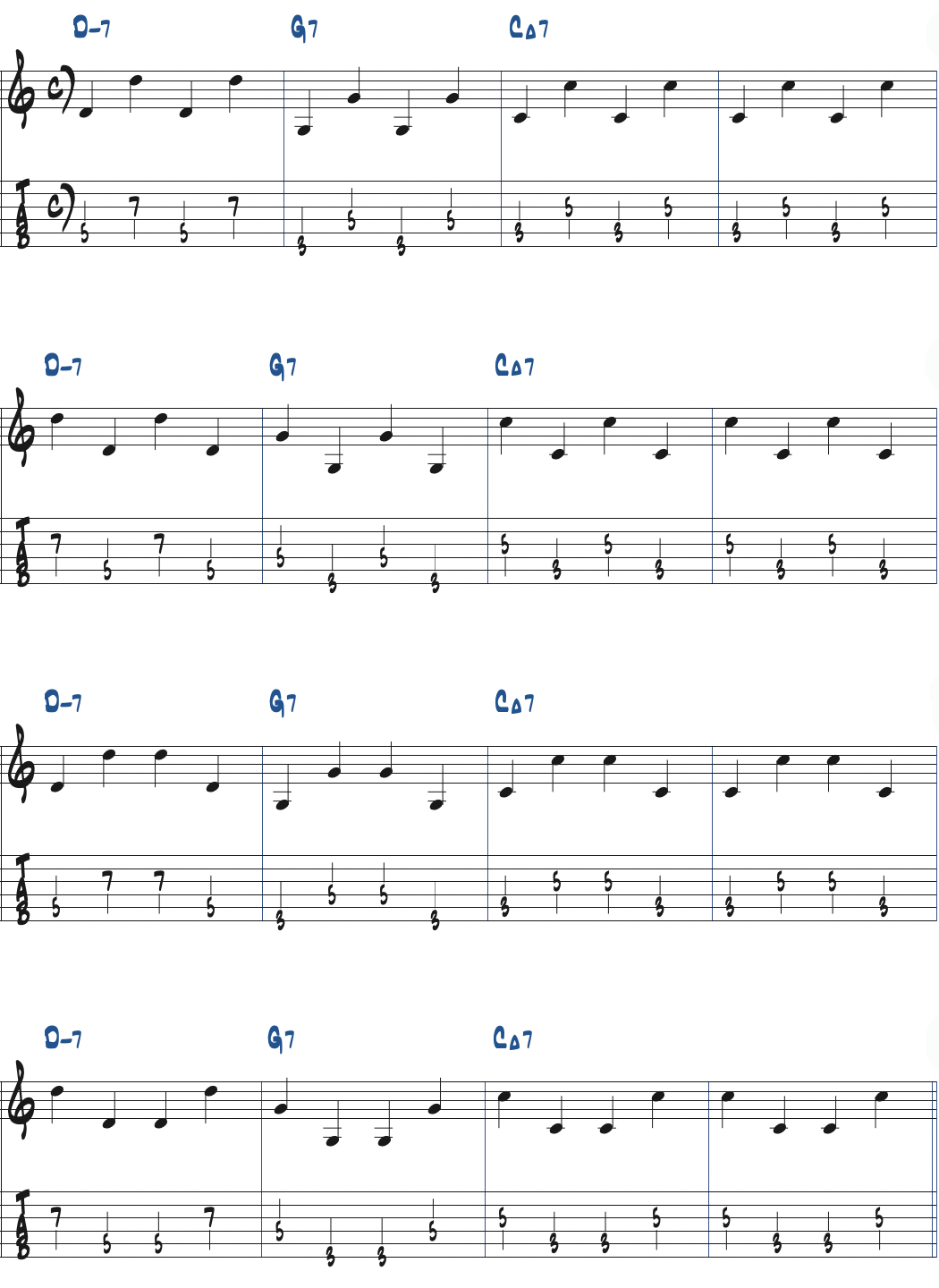

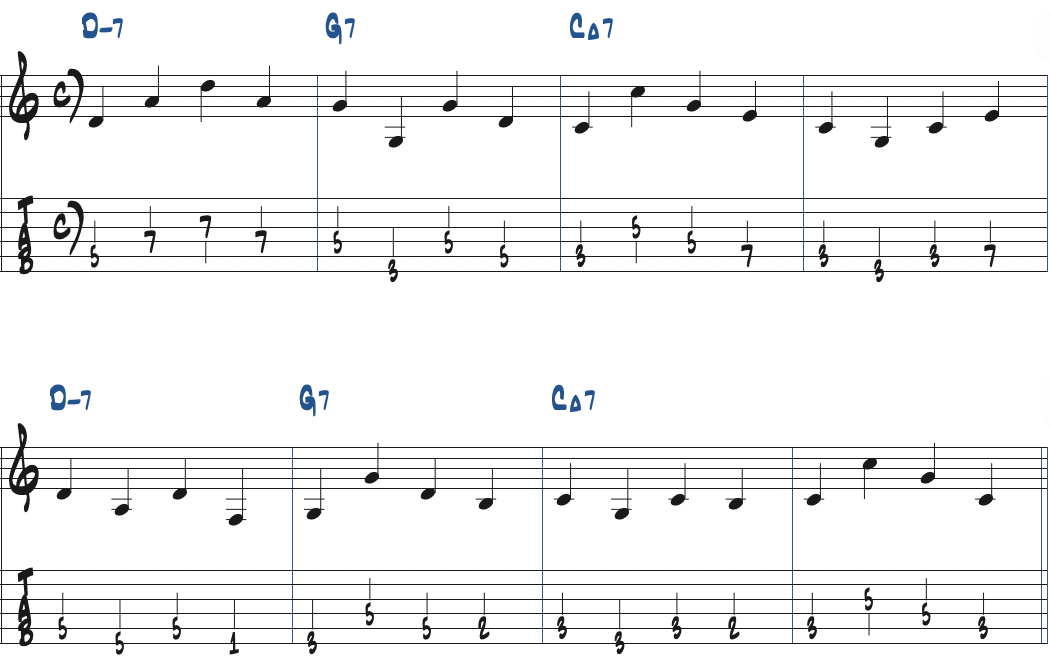

ルートを弾く

ウォーミングアップもかねてルートを弾いてみましょう。指弾きに慣れるためにも、ベース音のピッキングは全て親指を使ってみてください。

ルート音のみ

音源はメトロノームを2、4拍に鳴らしていますが、1、3拍目に鳴らしてもかまいません。正確なリズムで弾けるようにするのが目標です。

ルート弾きに慣れてきたら、1拍目ウラに各コードの3度と7度を加えてみましょう。

各コードの3度と7度を加えた例

次はテンションコードを使ってみましょう。ここではベースライン内で弾きやすいテンションコードを選んでいます。

テンションコードを加えた例

ベースラインはルートのオクターブ上を混ぜることもできます。

ベースラインにオクターブを混ぜた例

1拍目ウラに3度と7度を加えてみましょう。

ベースのルート弾きはウォーキングベースの基礎です。これに慣れたら少しずつ音を加えていきましょう。

5度を弾く

ルートの次によく使われるのが5度です。ここではルートと5度の組み合わせを弾いていきます。

コードは3度と7度を2拍目ウラと3拍目ウラに入れてみます。

5度とルートのオクターブ上を組み合わせることもできます。

1、2、3拍目ウラの中から好きなリズムを選んでコードを入れてみてください。

ルートと5度の響きに慣れたら、アプローチノートを加えていきましょう。

4拍目にアプローチノート

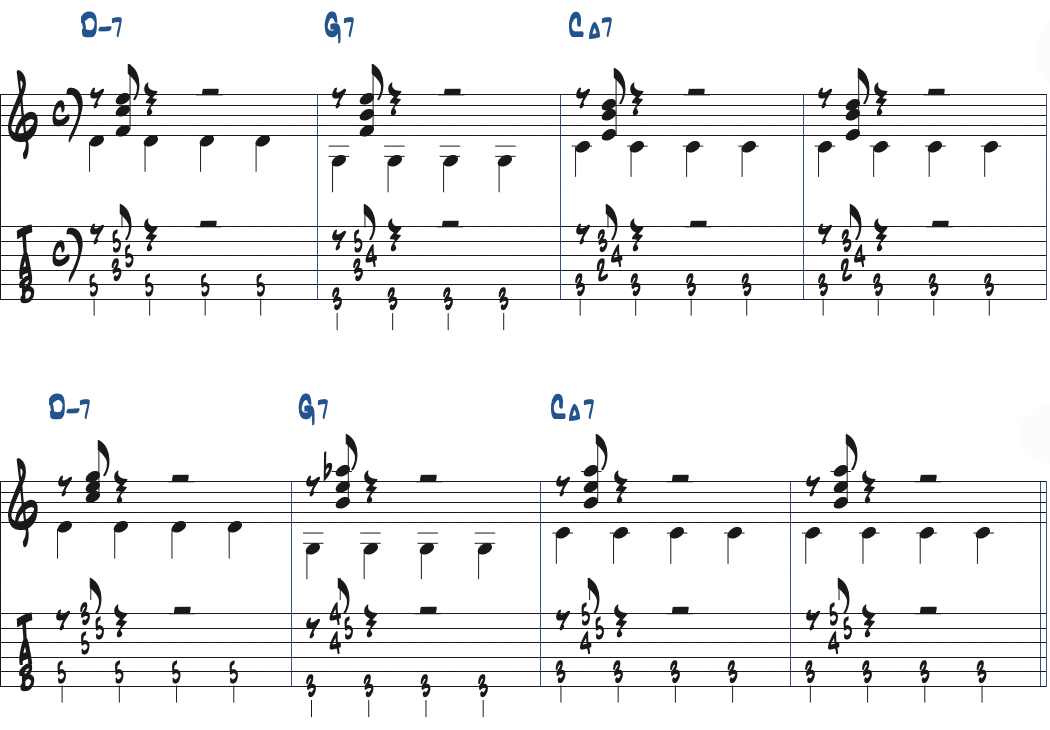

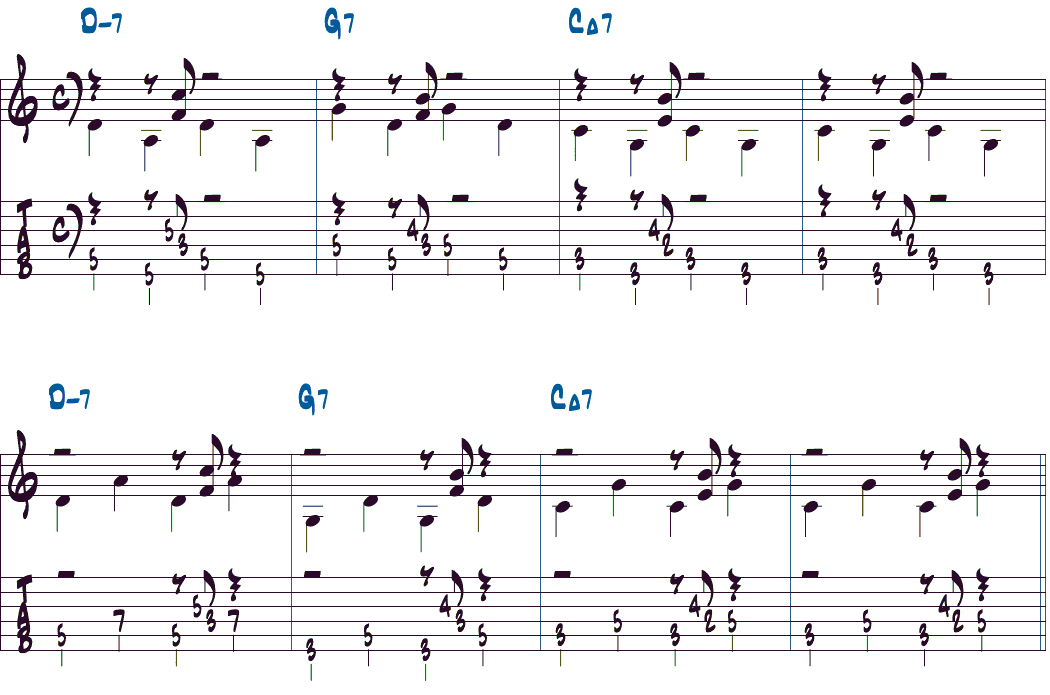

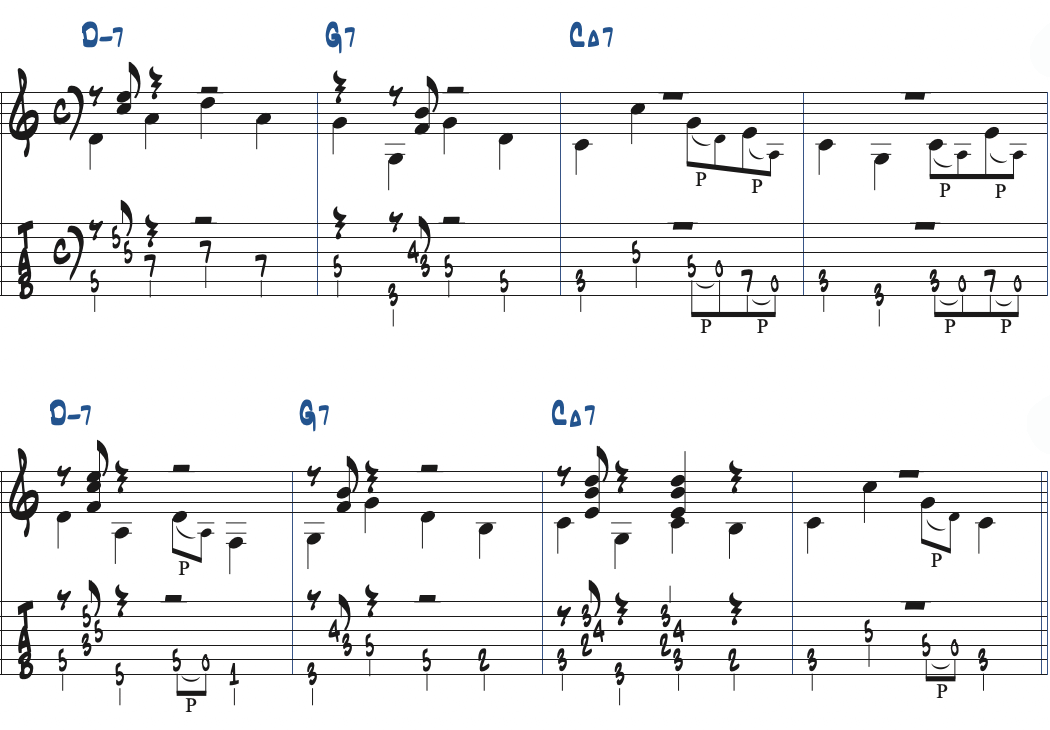

アプローチノートにはコードトーンを使う方法と、半音アプローチを使う方法の2つがあります。まずは次のコードのルートに一番近いコードトーンを使ってアプローチしてみましょう。

コードトーンを使ったアプローチ

テンションコードを加えてみましょう。

コードトーンを使ったアプローチにテンションコードを加えた例

ベースラインに5度とオクターブを混ぜます。

コードを加えてみましょう。ここではゴーストノートも入れてサウンドに変化をつけます。

組み合わせは自由なので、いろいろなパターンを試してみてください。コードトーンを使ったアプローチに慣れてきたら、半音アプローチを使ってみましょう。半音上、下どちらからでもアプローチできます。

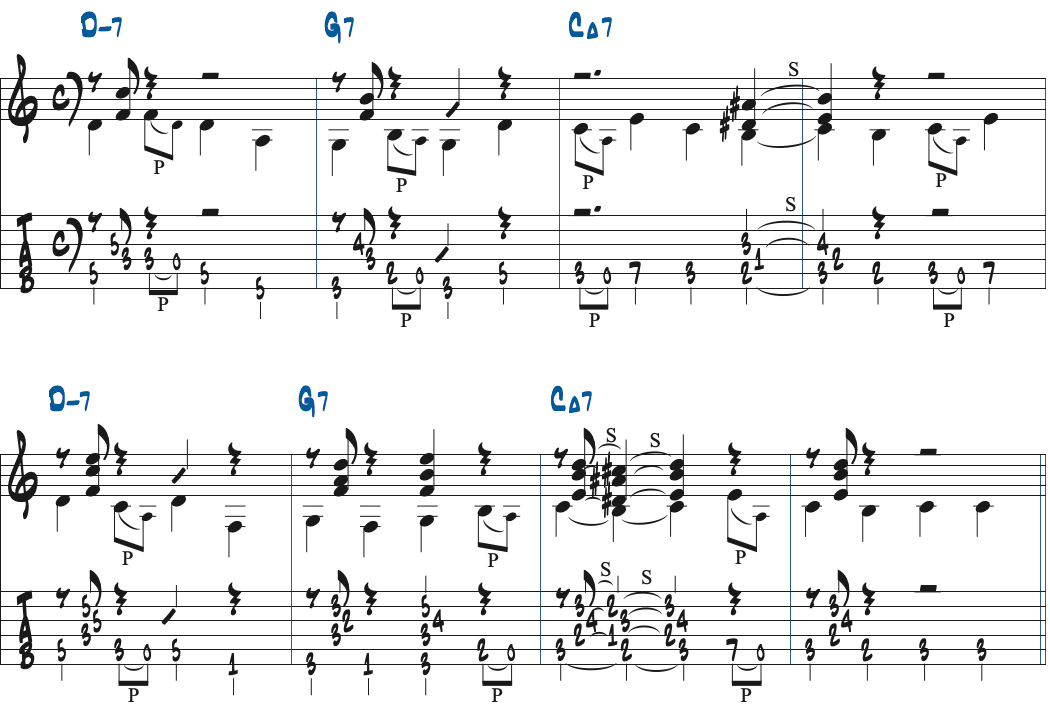

半音アプローチを使った例

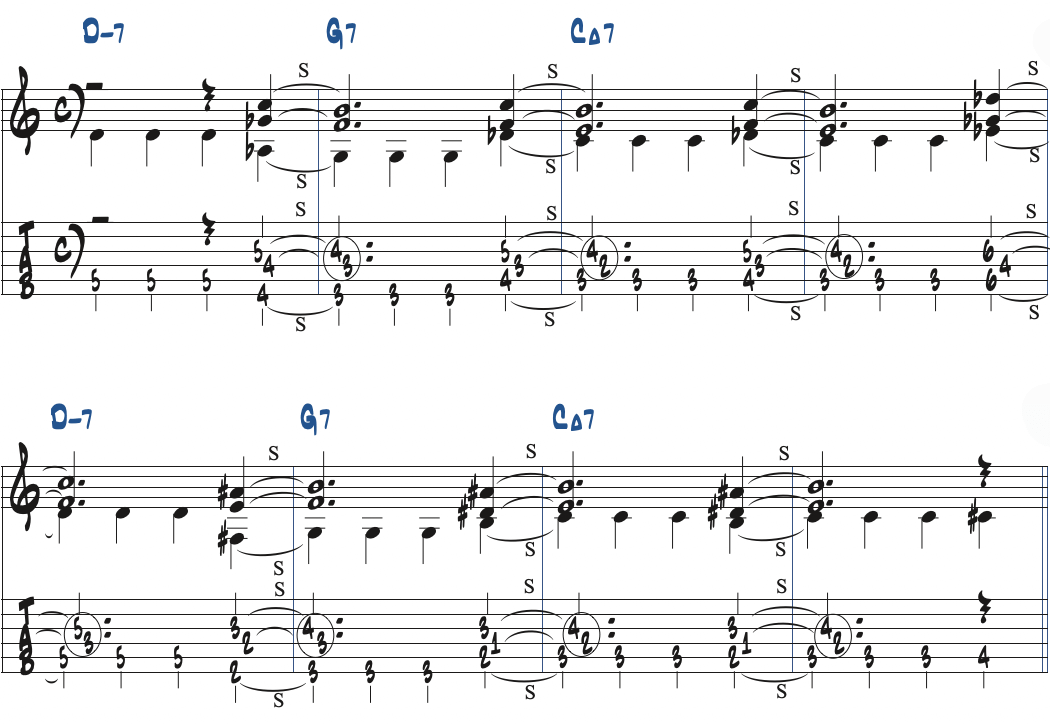

半音アプローチにコードを入れる場合、コードも次の小節へ半音アプローチすることができます。ここではスライドを使って弾いてみましょう。

スライドを使うときはベース音も一緒にスライドするのが簡単です。ただリズムが崩れやすいので注意しながら弾いてみてください。

ベースラインに5度とオクターブを組み合わせてみましょう。

コードは今までの入れ方の中から自由に選んで弾いてみます。

半音アプローチを使うとジャズらしさが増します。次は2拍目にもアプローチノートを使ってみましょう。

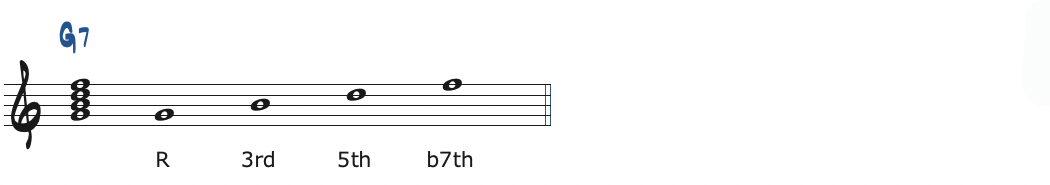

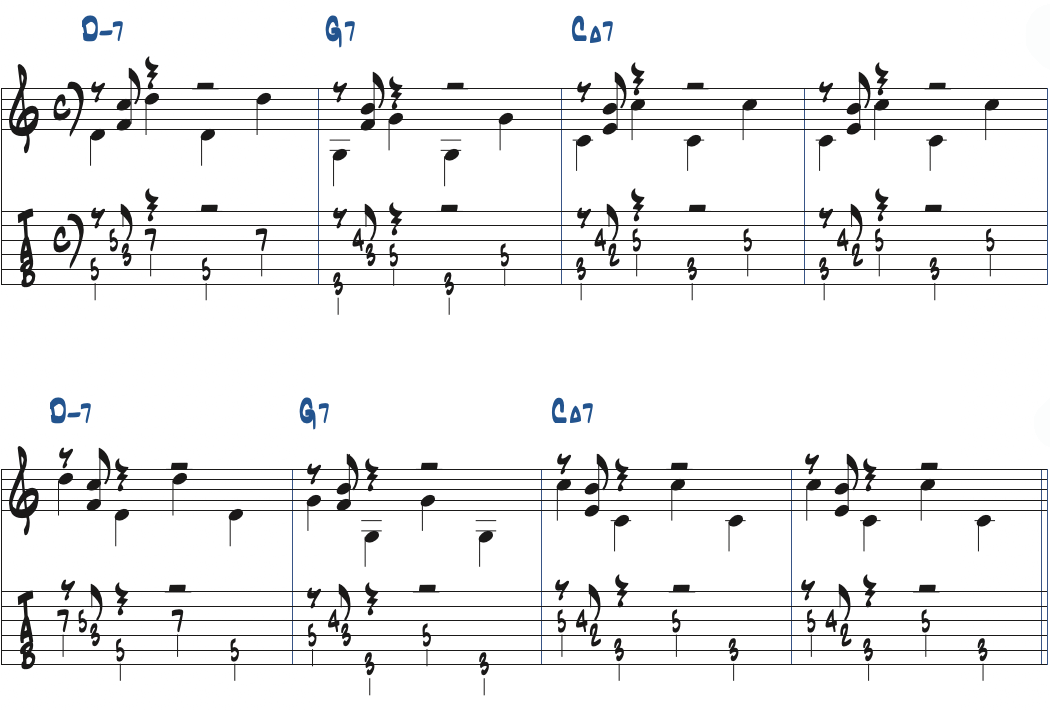

2拍目にアプローチノート

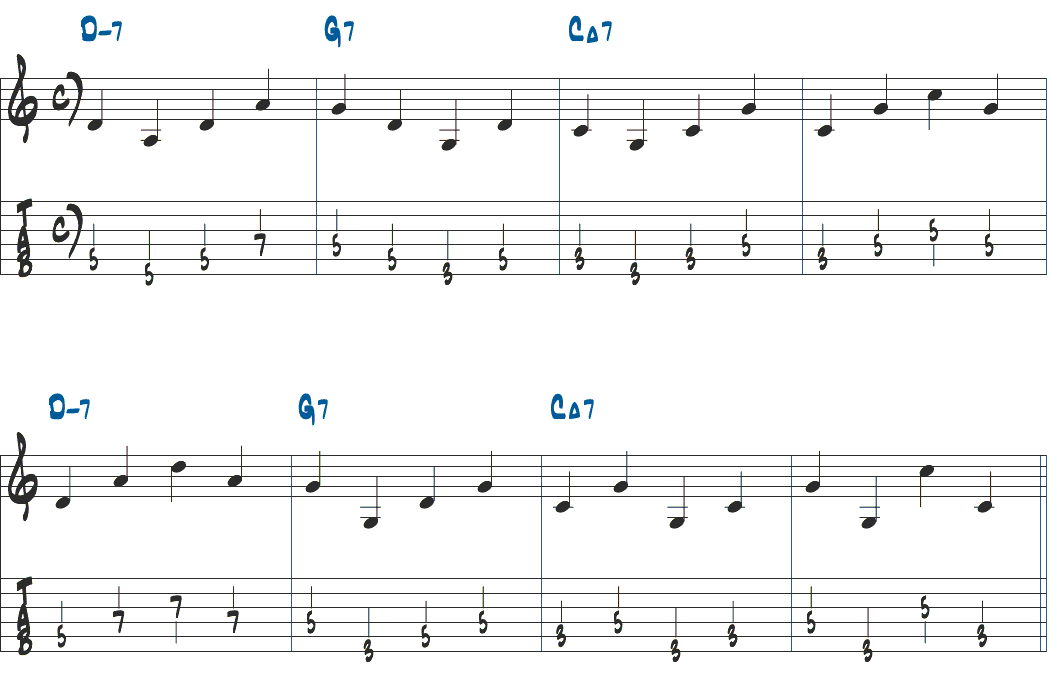

2拍目のアプローチノートも、コードトーンを使ったものと半音を使ったものがあります。それぞれどんな響きになるか聴いてみましょう。

2拍目にコードトーンアプローチ

コードは1拍目裏、3拍目表、スライドを組み合わせて弾いてみます。

2拍目に半音アプローチ

コードはスライドを使って入れてみます。

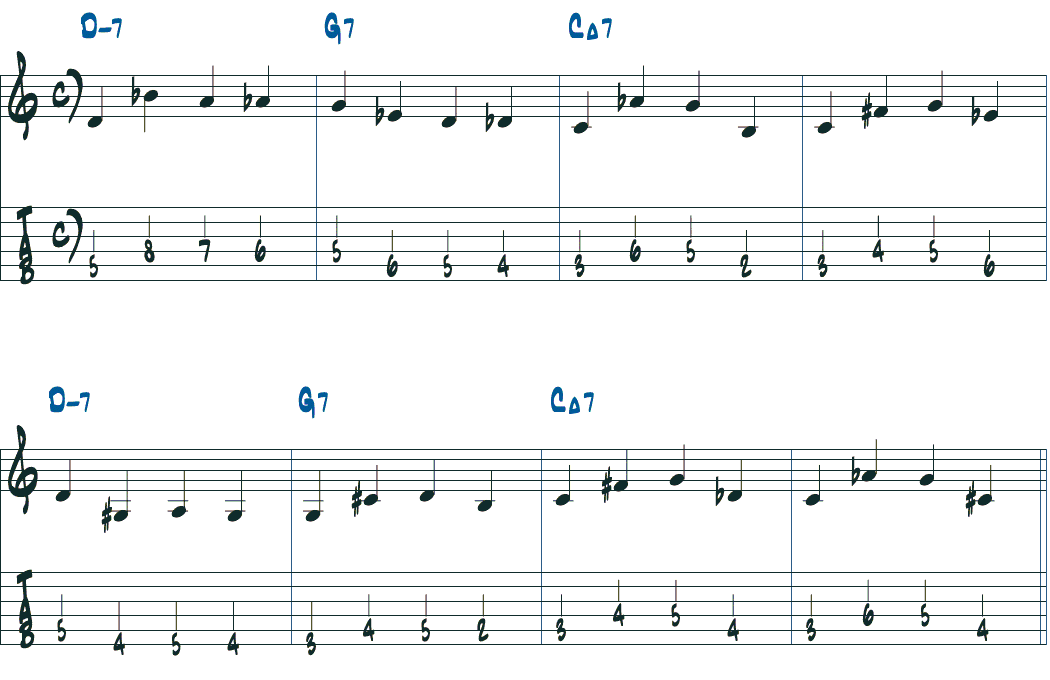

2拍目のアプローチは3拍目がルート以外の場合でも使えます。3拍目が3度と5度の場合を弾いてみましょう。

3拍目が3度の場合

コードを加えた例

3拍目が5度の場合

コードを入れた例

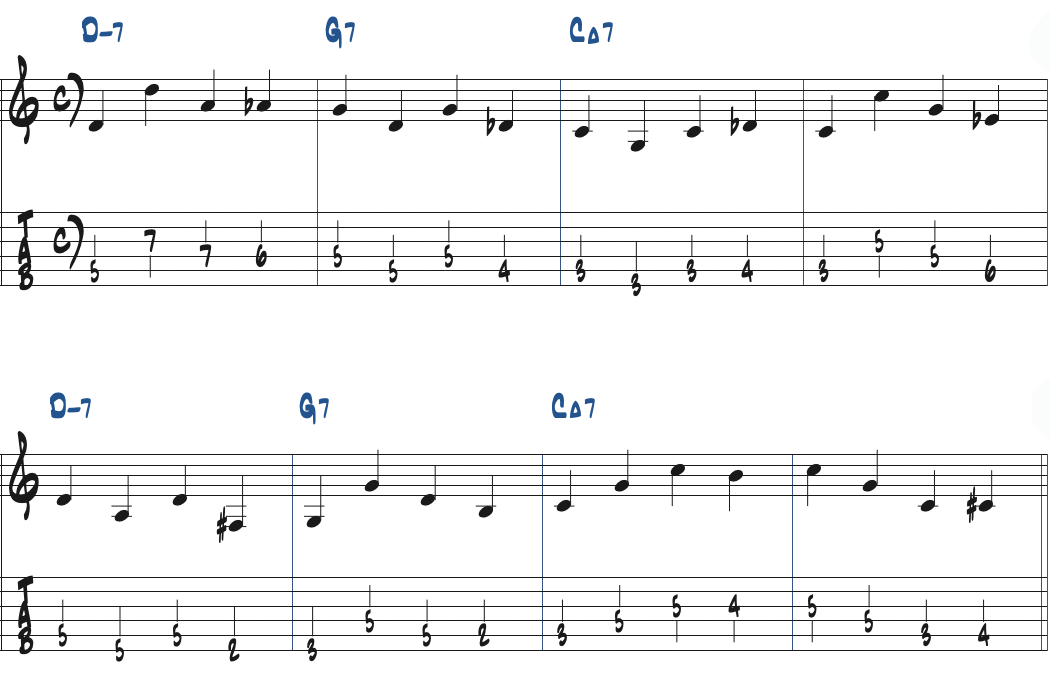

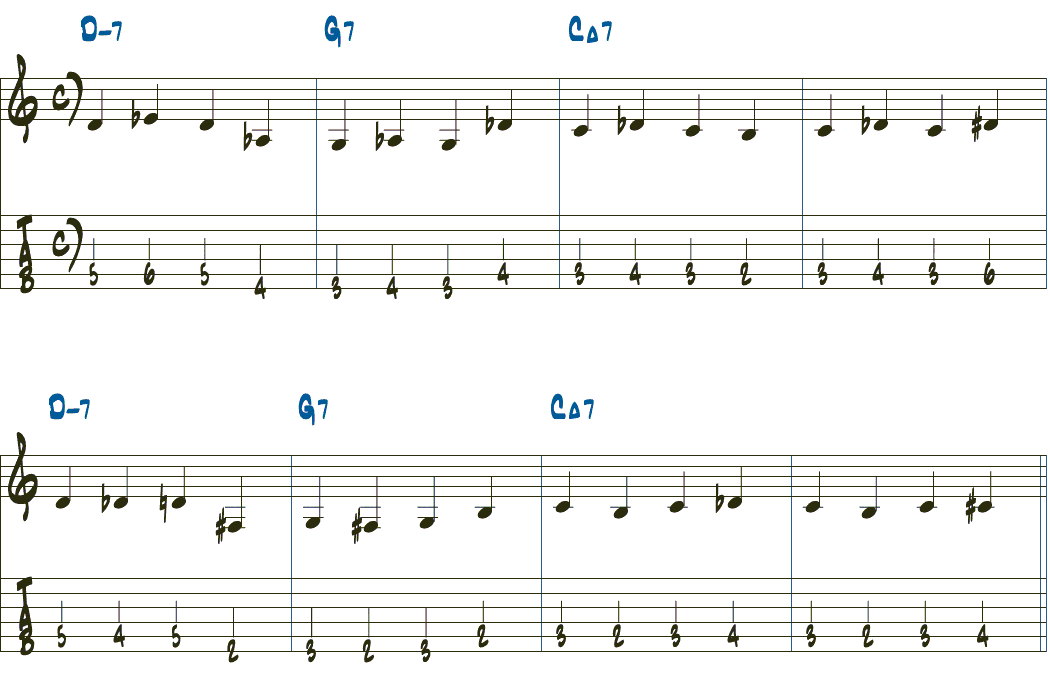

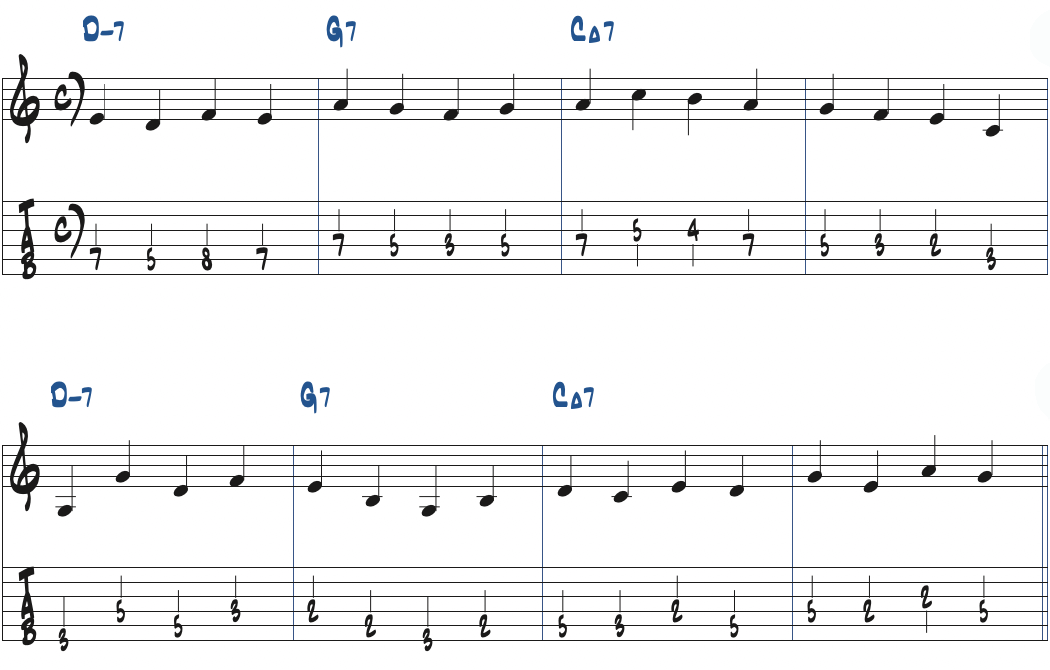

1拍目をルート以外にする

今までは基本の役割どおり、1拍目をルートで弾いてきましたが、他のコードトーンにすることもできます。3度と5度の場合を弾いてみましょう。

1拍目を3度と5度

ルート以外の音を1拍目に使う場合は、自分の中で本来のルートをしっかりと感じながら演奏することが大切です。

コードを加えた響きを覚えることも大切なので、ここでは分かりやすいようにコードを半拍アンティシペーションさせて弾いてみます。

コードをアンティシペーションさせて弾いた例

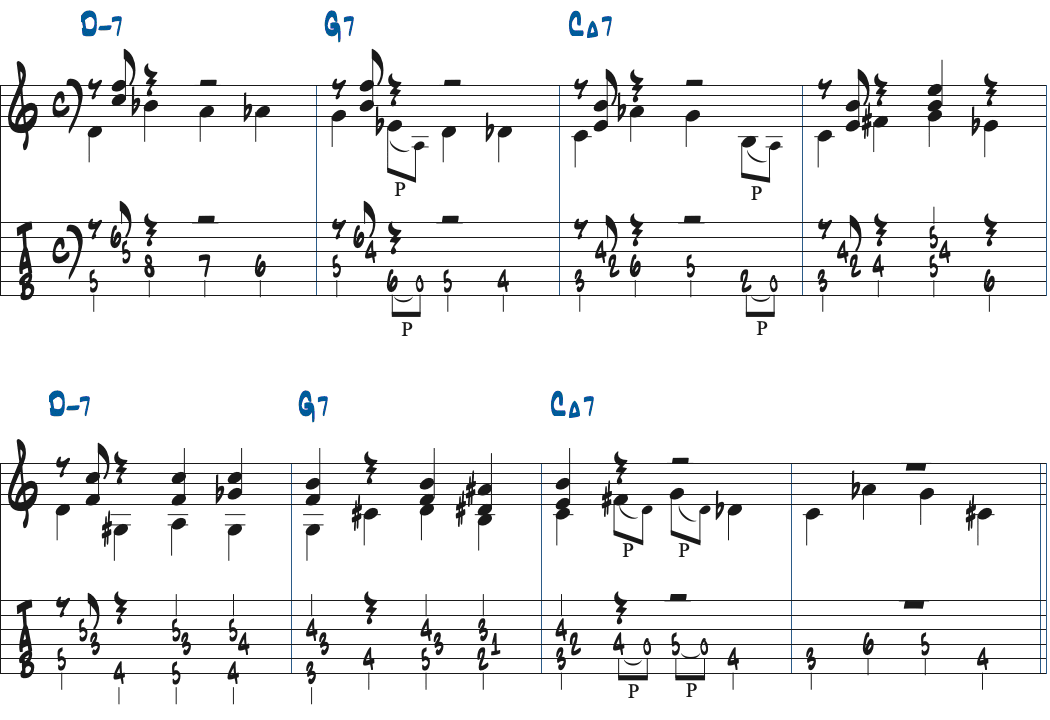

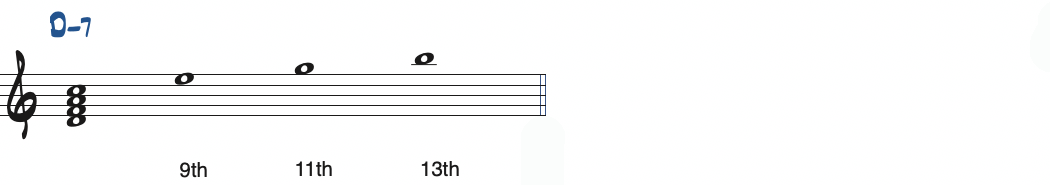

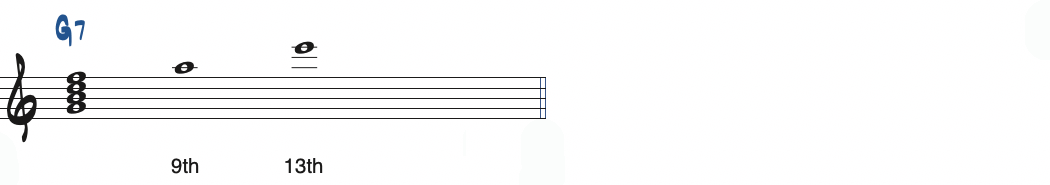

テンションを使う

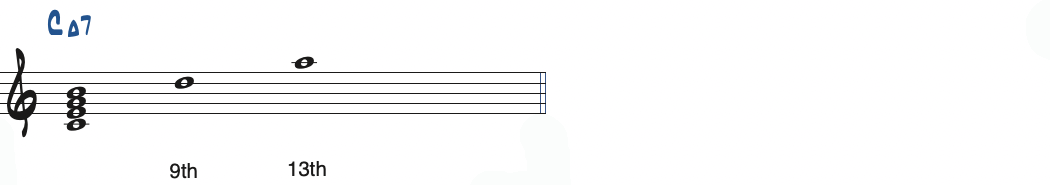

テンションを加えることでサウンドに広がりができ、自由度も増します。各コードのテンションを確認しておきましょう。

Dm7のテンション

G7のテンション

CMa7のテンション

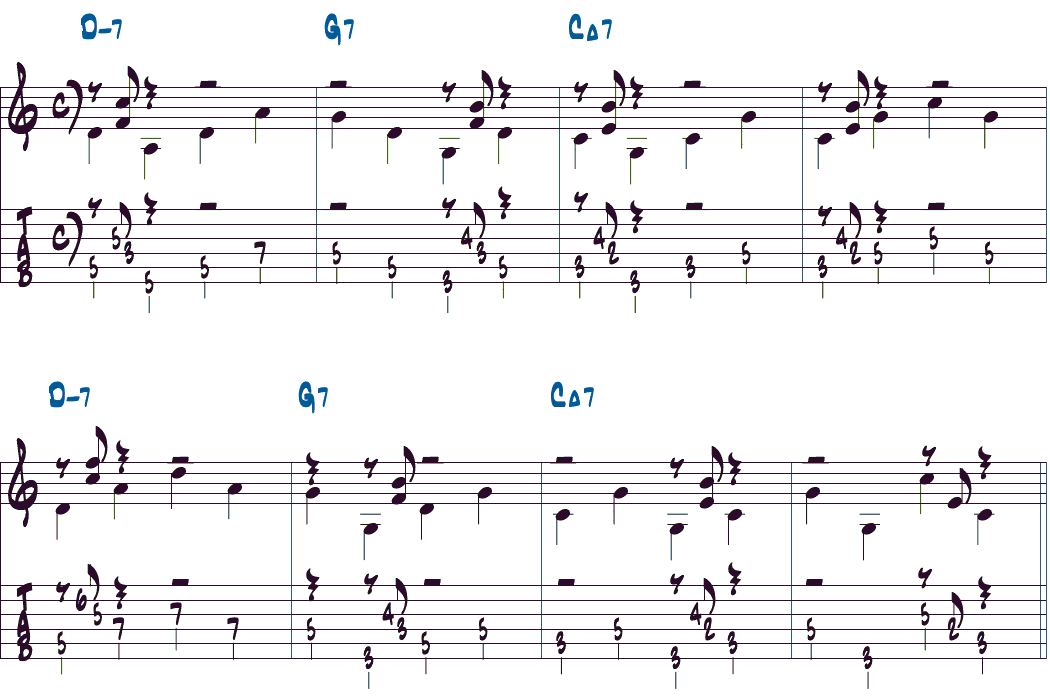

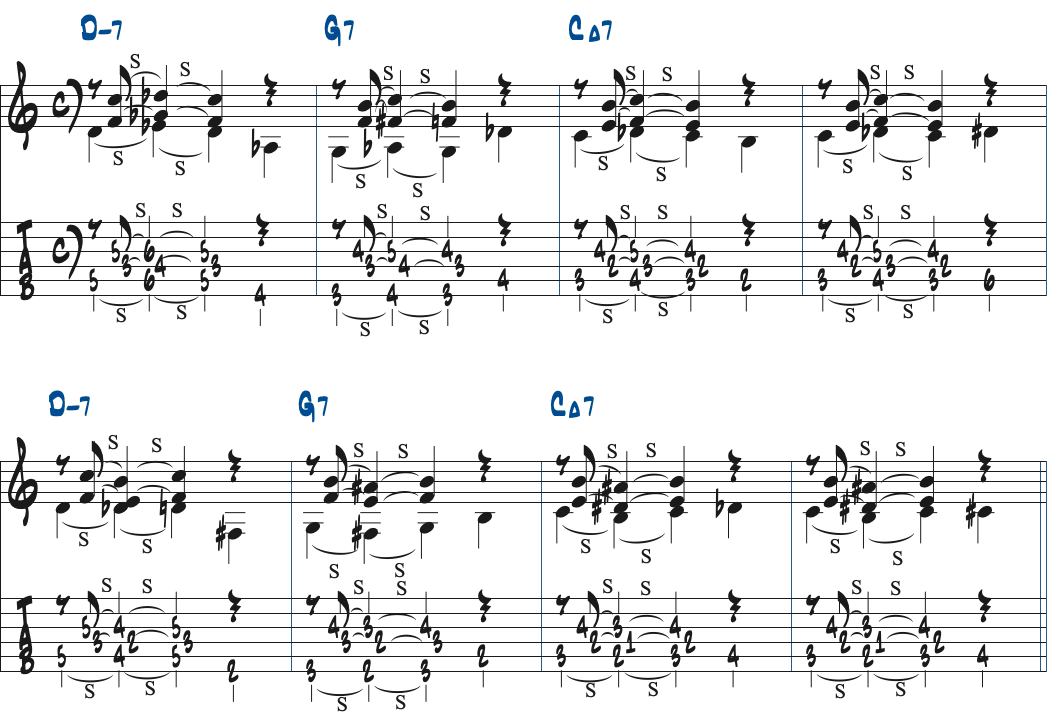

テンションを加えたウォーキングベースライン

コードを組み合わせた例

テンションを1拍目に持ってくることもできます。

テンションを1拍目に持ってきたウォーキングベースライン

テンションを1拍目に持ってくるとコードの印象も変わります。ここでは白玉を使ってコードを加えてみます。

ルート以外のコードトーンを1拍目にしたときと同様に、コードのルートをしっかり意識しながら演奏することが大切です。

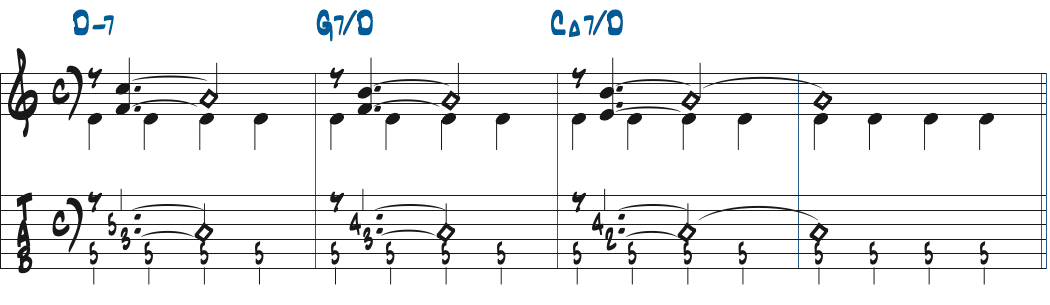

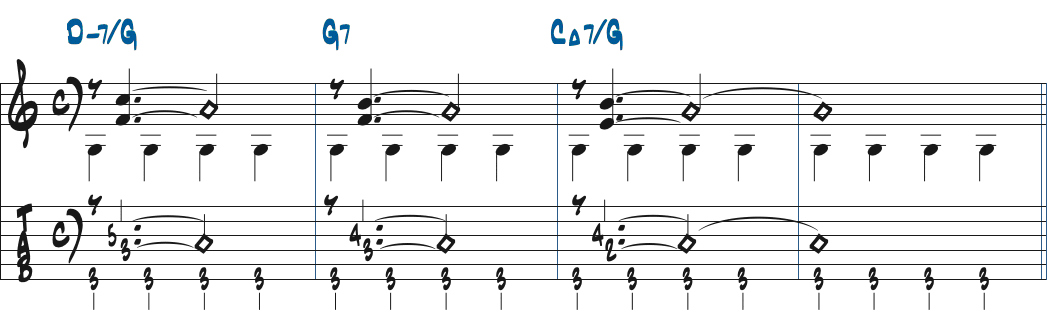

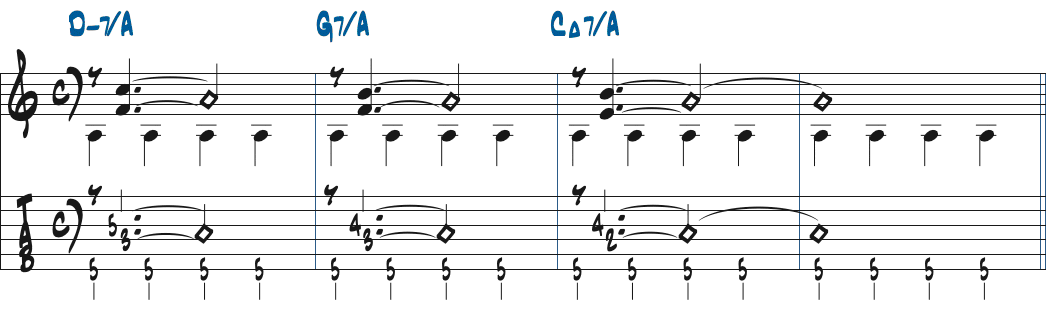

ペダルを使ったベースライン

ジャズではペダルを使ったベースラインもよく使われます。Dm7、G7、CMa7それぞれに共通する音を選んでペダルさせてみましょう。

Dペダル

Gペダル

Aペダル

Aペダルはバリエーションとして半音下がるラインもよく使われます。

A-Ab-G

ベースのペダルはイントロでよく使われますが、アドリブ中でも雰囲気を変えるために使うことがあります。いろいろなペダル音を試してみて、何度の音がかっこよく聴こえるか研究してみてください。

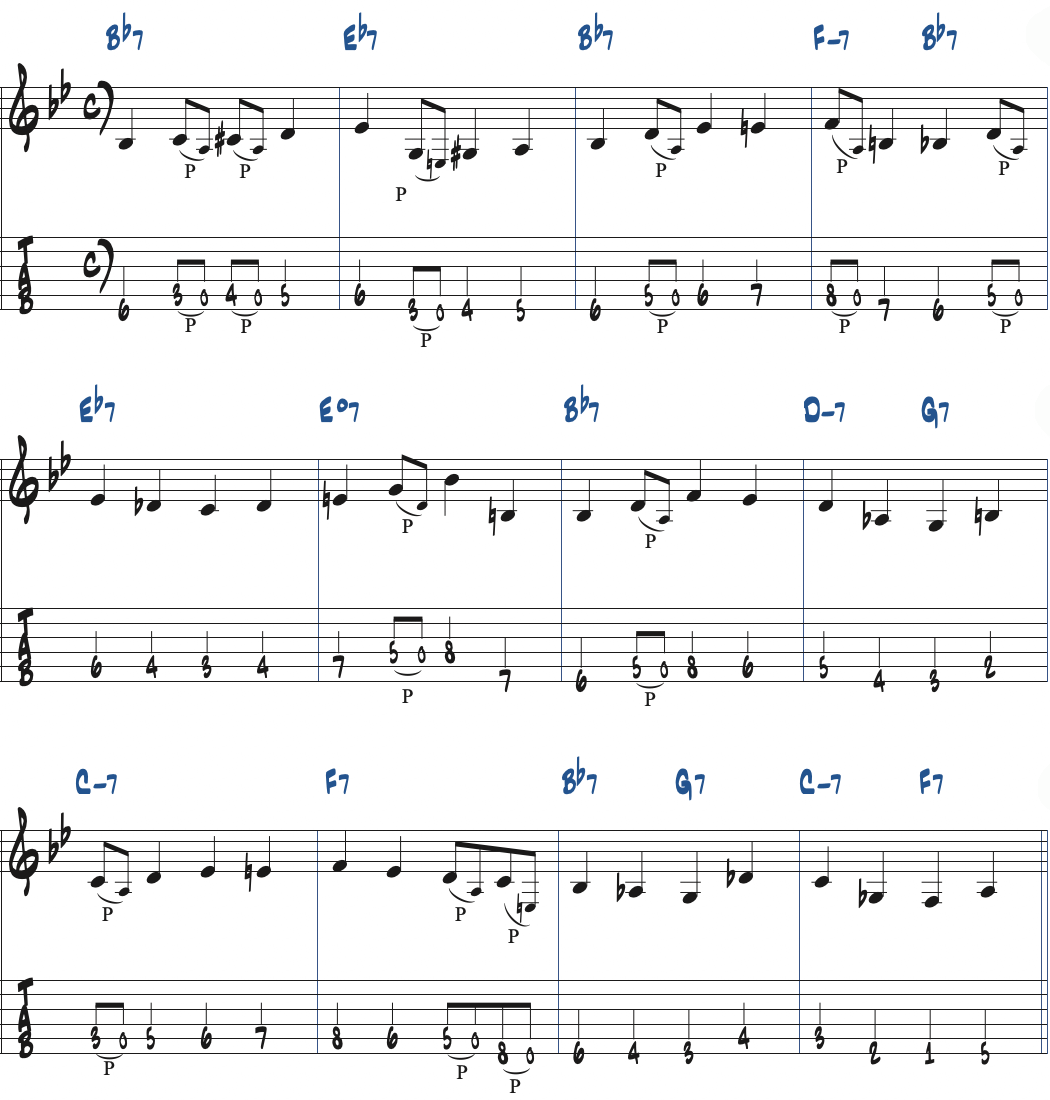

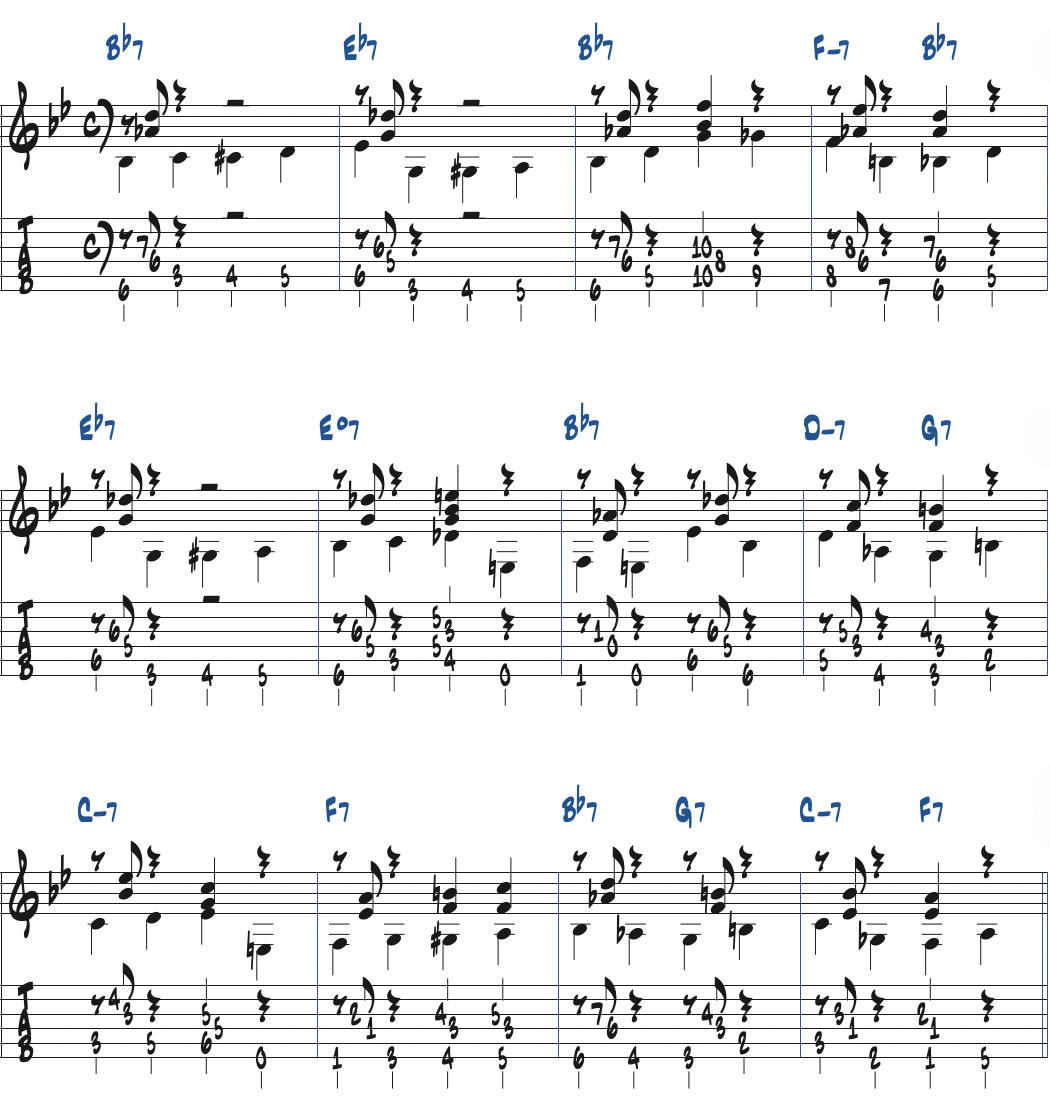

ウォーキングベースを使って弾くジャズブルース

II-V-Iでのウォーキングベースに慣れてきたらいろいろな曲で使えるようにしましょう。ここではキーBbのジャズブルースでの演奏例を紹介します。まずはベースラインから。

慣れてきたらリズム1を使ってコードを加えます。以下の譜面にはゴーストノートを指定していませんが、好きなタイミングで入れてみてください。

リズム1

BPM=130での演奏例

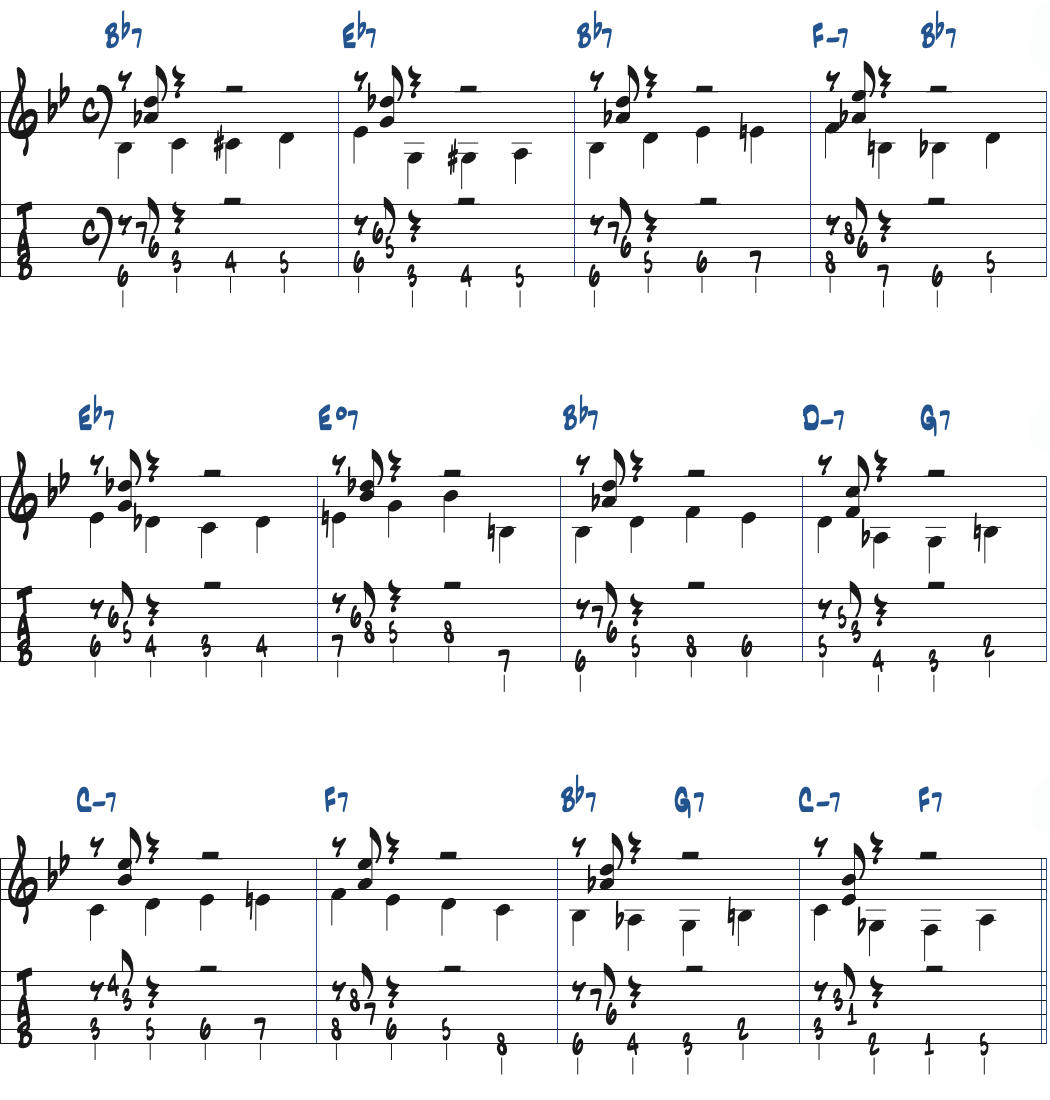

次は1小節にコードが2個あるところ(4、8、11、12小節目)にリズム2を加えてみましょう。

リズム2

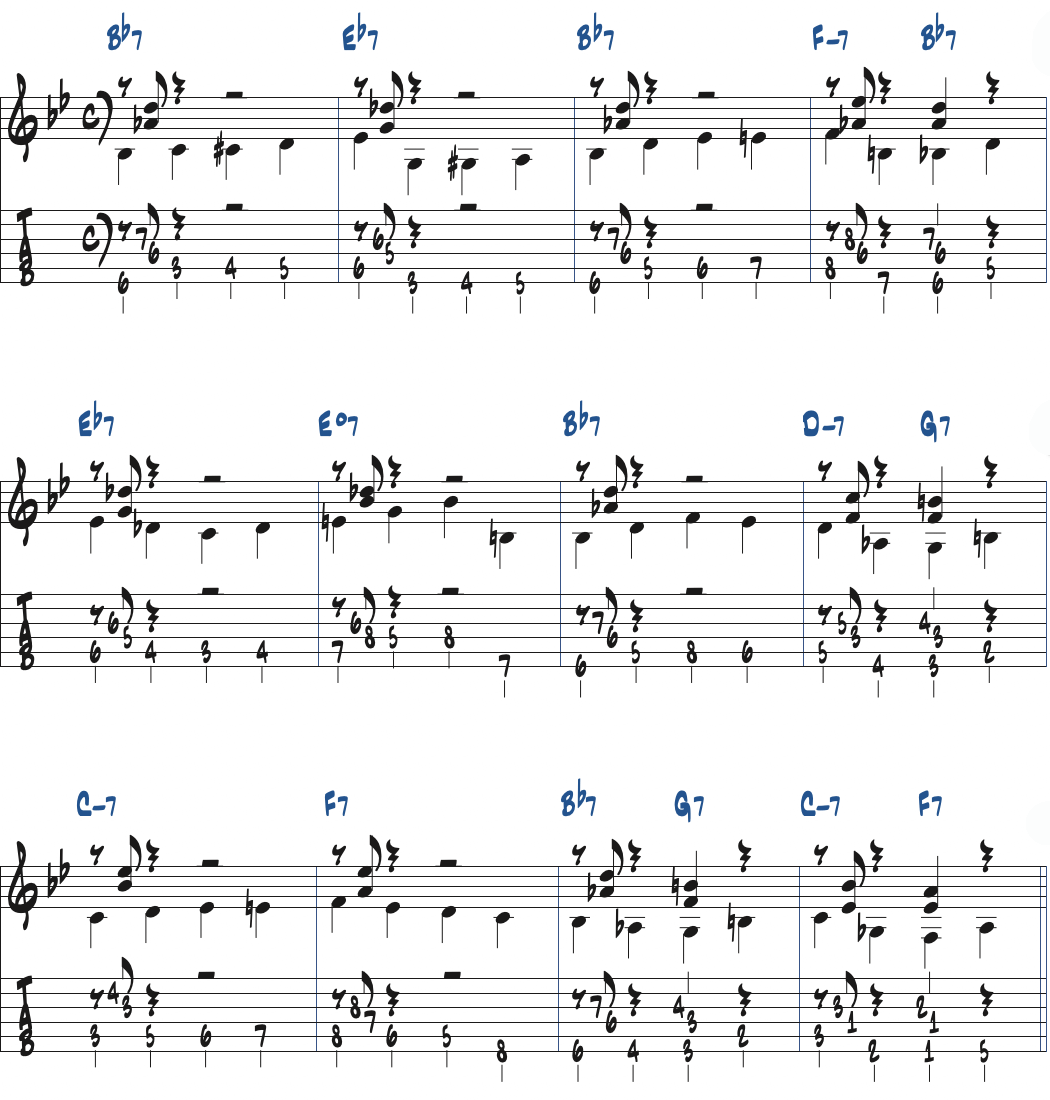

最後にBPM=190での演奏例を紹介します。

はじめのうちはメトロノームと合わせて弾いて、慣れてきたら自分のギターだけでテンポがキープできるように練習してみてください。自分の演奏を録音して客観的に聴くのも効果的です。

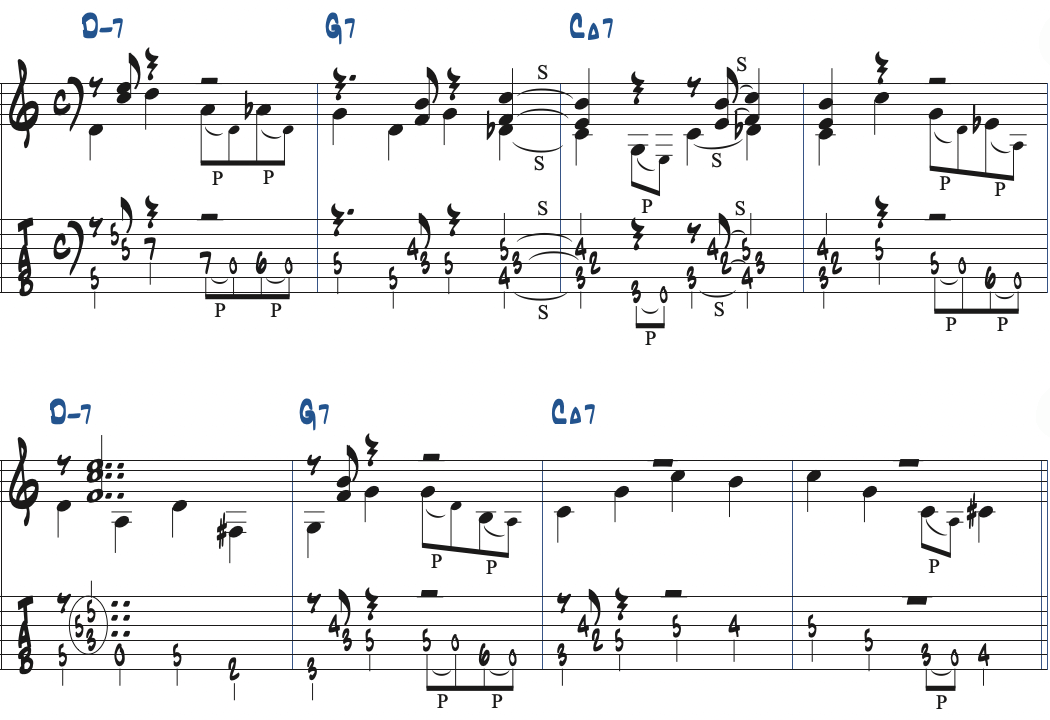

デュオでのコンピングアイデア

ウォーキングベースは、ギタリスト同士のデュオなど、ベーシストがいない編成で特に活躍します。

近年ではより自由度の高いコンピングが好まれる傾向にあり、ウォーキングベースを使ったスタイルは以前ほどは使われなくなりましたが、重要なテクニックのひとつです。

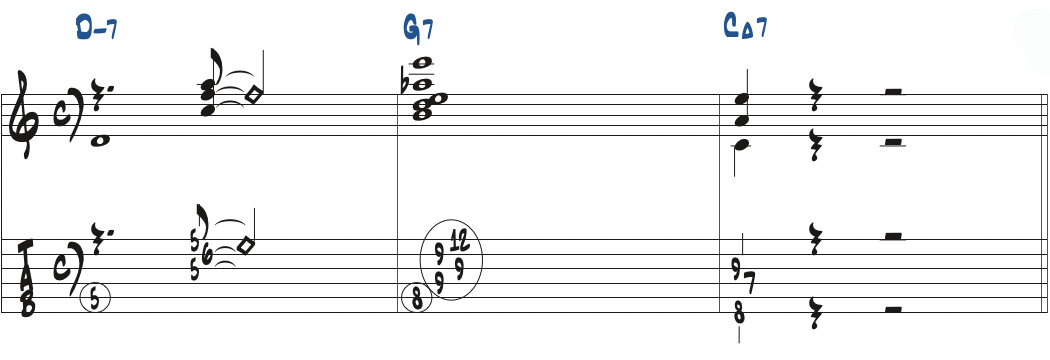

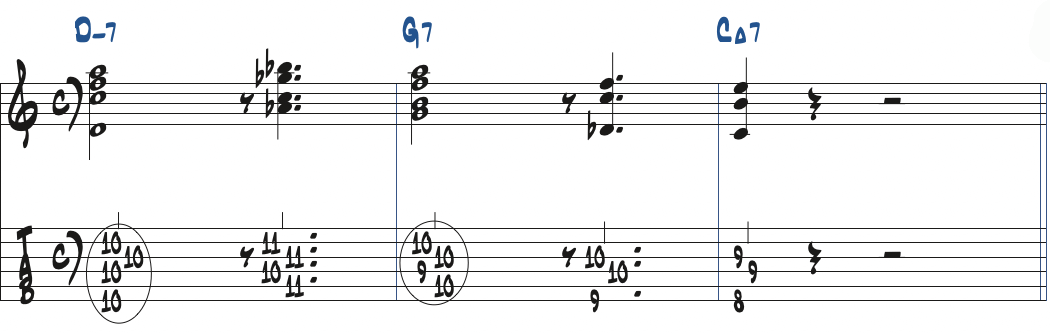

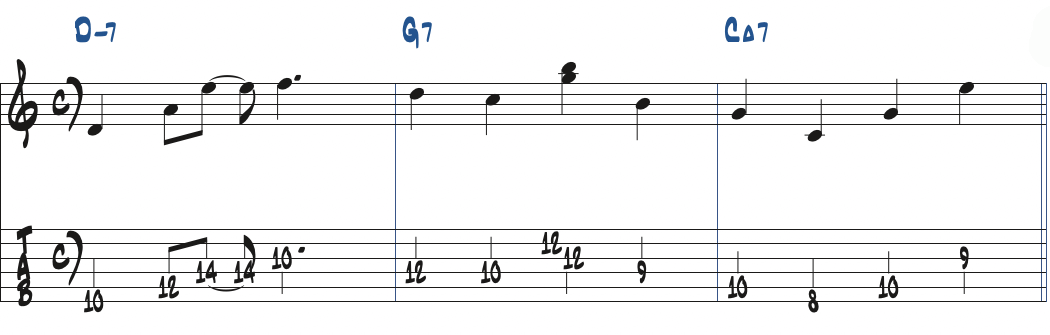

ここではウォーキングベースと組み合わせて使うことが多いコンピングアイデアを3つ紹介します。

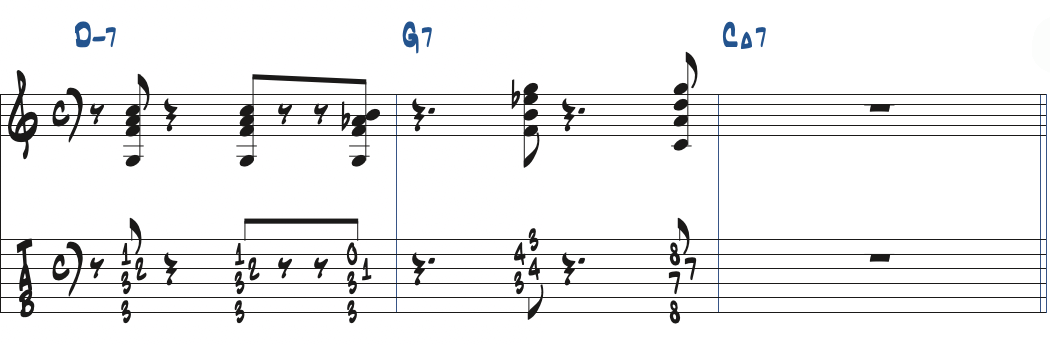

白玉中心のコンピング

全音符を使うだけで空間にスペースができ、自由度が増します。メロディーやアドリブの前半などで使えます。

単音を使ったコンピング

お互いがソロをとっているかのようなコンピング。メロディに絡めたり、ソロ中に絡めたりと使い方は様々です。

リズミックなコンピング

ソロが盛り上がってきたときや、リズムで遊べるビバップなどで使えます。

YouTubeにはギタリスト同士のデュオや他楽器とのデュオ動画が多数アップされているので、お気に入りのギタリストのコンピングをコピーして、いろいろなアイデアを吸収してみてください。

きっとコンピングの楽しさにハマっていくはずです。